子どもの生まれる数が少なくなった「少産化」の背景には当然、子どもに対する親世代の意識変化があります。

それを端的に示すのは、親たちが子どもに対する時の言葉使いの変化です。

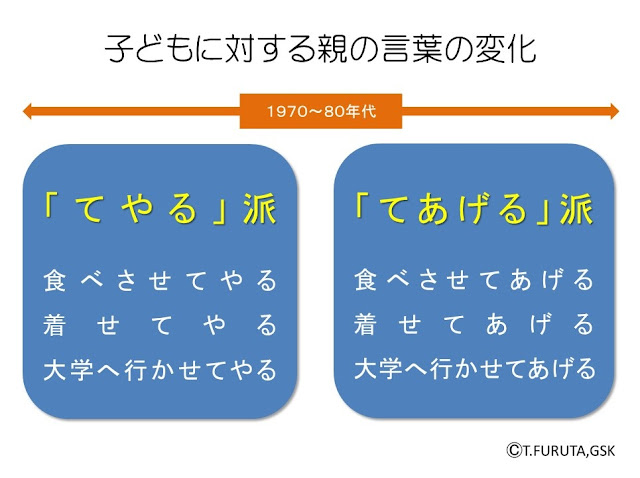

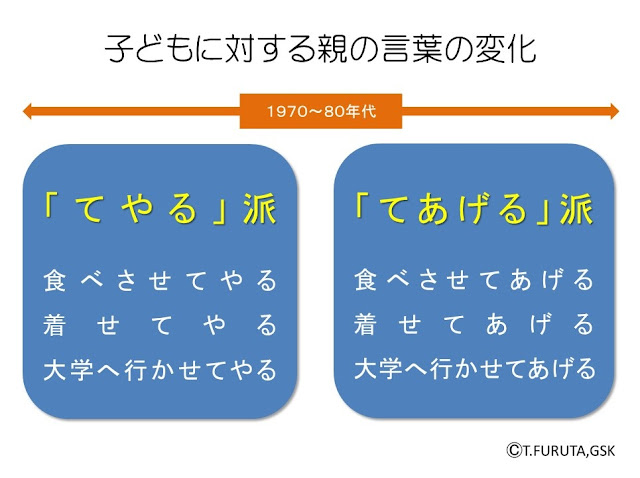

少産化が進み始めた1970~80年代を境に、子どもに対する親の言葉が変わってきました。

例えばおやつを与える場合、それ以前の社会では、自分の子どもに対しては「食べさせてやる」、他人の子どもに対しては「食べさせてあげる」という表現が一般的でした。

ところが、それ以降では、自分の子どもに対しても「食べさせてあげる」という表現が増えています。

日本の社会ではもともと、親が自分の子どもにコトやモノを与える場合は、「食べさせてやる」「着せてやる」「大学へ行かせてやる」というように、「・・・してやる」「・・・てやる」という言い方が普通でした。これは、親の立場から子に対して「授ける」「与える」という意味であり、「保護する者から保護される者への恵与」を示していた、と思います。

ところが、最近しばしば聞く「食べさせてあげる」「着せてあげる」「大学へ行かせてあげる」など、「・・・してあげる」「・・・てあげる」などの言い方からは、子どもの立場が「保護される者」から「当然保護すべき者」へと変化していることがうかがえます。

これらの表現には、親の立場から子に対して「差し上げる」「進呈する」というニュアンスが含まれており、「他者に対する謙譲的な贈呈」を示しているからです。

「てやる」派から「てあげる」派へ、言葉使いの、この変化は、親子間の提供関係が「恵与」から「贈呈」に変わったことを意味しています。大げさに言えば、親子の関係が「身内」から「他人」へと変わった、ということにもなるでしょう。

そう考えると、子どもを作るという行為もまた、「自分の延長線上の子孫」というより「新たな他人」を作り出すという意味を持ち、「子どもを大切にしたい」「子どもを増やしたい」という、少産化社会にふさわしい表現に変わってきているともいえます。

だが、その一方で、子どもの立場が次第に大きくなってきますから、親としてはさまざまな義務を負わなければならない、という事情が増えてきます。「食べさせてあげたい」「着せてあげたい」「大学へ行かせてあげたい」というハードルが次第に高くなってきているのです。

そうなると、そこまでは無理だ、と感じる親も増えてきますから、むしろ子どもの数は減っていくことにもなります。

どちらの傾向が増えるのか、すぐに答えは出ませんが、「てやる×てあげる」の変化には、単なる表現の変化を超えて、少産化社会の価値観が濃厚に現れていると思います。

前回述べた「新予測②」は、出生率と死亡率が2100年ころに1960年の水準に戻ると仮定した場合の総人口の予測値です。

これによると、総人口は2090年代に6640万人台で底を打ち、22世紀初頭から増加していくものと予想されています。

基本的な前提条件は、人口政策の大規模な変更や移民政策の拡大といった、外部条件の変更がないうえ、人口容量が12800万人で変わらず、人口の増加圧力が自然に機能できる場合です。

この条件の下では、おそらく最も早く人口が回復できるケースと考えられますが、それでもなお幾つかの条件が加わります。

①2100年に1960年の水準に戻るという仮定は、先の「新予測①」に比べて、目標時点を10年ほど早めています。先に述べたように、過去からの推移でいえば、総期待肥大値が1億2800万人の人口容量を超えたのは1960年ころであり、下回るのは75年後の2035年ころと予想されています。そこで、元の水準に回復する時点もまた75年後の2010年ころになると推定したのです。

②目標時点を10年ほど早めたということは、75年という間隔を70年に縮めたことを意味していますから、総期待肥大値が1億2800万人の人口容量を下回るのもまた、1960年より70年後の2030年ころと予想されます。

③2030年ころに総期待肥大値が1億2800万人の人口容量を下回るには、当初予想されていた2030年の総期待肥大値13,260万人を12,800万人にまで4~5%ほど下げることが必要になります。

以上のように考えると、総人口を21世紀中に反転させるためには、今後13~15年、2030年に向けて国民の総期待肥大値を4~5%ほど抑制する方向へ、多面的に誘導することが求められるでしょう。

総期待肥大値が2030年代に人口容量1億2800万人を下回った後、総人口はどのように回復していくのでしょうか。

総期待肥大値が1億2800万人の人口容量を超えたのは1960年代でしたので、普通出生率と普通死亡率が、おそらく当時の水準にまで戻る動きが出てくる、と思われます。

しかし、ほぼ50年にわたる出生率低下と死亡率上昇が、一気に回復するのは不可能ですから、1960年の水準に戻るには、なお70~80年間の年月が必要だと思います。

そこで、出生率と死亡率が2030年から80年後の2110年に1960年の水準に回復すると仮定して、1960年から2015年までのデータと2110年を結ぶ多項式を求めてみると、下図のようになります。

この式でシミュレートしてみると、2050~60年代に両率はともに変曲点を迎え、それ以後、出生率は上昇へ、死亡率は下降へと進みますから、2100年ころに自然動態もまた減少から増加に転じることになります。

いうまでもなく、総人口は自然動態だけで増減するわけではありませんが、日本の場合は社会増減が少ないため、総人口の大勢は自然増減によってほぼ決まると思います。

この多項式に実際の年数の経過を代入してみると、今後ほぼ100年間の出生数と死亡数が推定されて、それより毎年の人口増減率が計算できますから、総人口の今後の動きを下図のように描くことができます。

①一番上の曲線は、国立社会保障・人口問題研究所が2017年4月に発表した予測値(中位推計)です。前回(2012年3月)の中位推計よりやや上目に推計されていますが、2015年まで一貫して減少していく、とされています。

②一番下の曲線(新予測①)は、上記で説明したとおり、出生率と死亡率が2110年ころに1960年の水準まで回復すると仮定した場合の総人口の予測値です。①よりやや下目に推移していますが、2105年ころから上昇に転じ、2110年ころに①を追い抜いていきます。

③真ん中の曲線(新予測②)は、出生率と死亡率が、新予測①の前提より10年早い2100年ころに1960年の水準に回復すると仮定した場合の総人口の予測値です。これもまた①よりやや下目に推移していますが、2090年ころに追い抜いて、2105年ころからは上昇に転じていきます。

今回は、とりあえず回復目標時点と総人口の関係をざっと眺めてきました。

目標時点を決めるのは、人口容量と総期待肥大値の時間的関係ですから、その前後によって、21世紀後半~22世紀初頭の日本の総人口は、大きく影響を受けるものと思われます。