「少産化」の背景として、一般的にあげられている要因のうち、出産適齢(15~49歳)女性人口の減少、結婚忌避者の増加に続いて、3番めは少子夫婦の増加、つまり「子どもを作らない夫婦が増えてきた」ことです。

「第15回出生動向基本調査(国立社会保障・人口問題研究所、2015)によれば、下図に示したように、夫婦の完結出生児数(最終的な出生子ども数の平均値)は1.94人で、2010年の1.96人に続いて2人を下回っています。

夫婦の半数以上(54.1%)が2人の子どもを持っていますが、子ども1人の夫婦の比率(18.6%)もまた上昇しているからです。

人口抑制装置という視点から見れば、これは人為的な抑制装置の作動であり、直接的抑制と間接的抑制の両面が考えられます。

直接的抑制とは、妊娠抑制(避妊、性交禁止)、出産抑制(堕胎、嬰児殺し)などをさしますが、これについては、すでに【直接的抑制装置も作動している!】(2015年4月10日)の中で述べています。

間接的抑制とは、家族や子どもの価値の低下、家族の縮小、都市化の進行、社会的頽廃化などを意味しており、これまた大略については【間接的抑制ではまず増加抑制装置が動いた!】(2015年4月17日)の中でデータなどを紹介しています。

両方を鑑みると、抑制装置は個々の夫婦の人生観や生活意識などのネウチ観と、子どもの費用・効果というネウチ観の比較の上で作動しているものと考えられます。

人口波動の進行によって、両者のバランスが微妙に変動し、それが有子・少子・無子という結果をもたらしているのです。

2016年12月30日金曜日

2016年12月18日日曜日

自我肥大度こそ結婚忌避の真因!

前回、「肥大化した自意識」と書きましたところ、さまざまなご批判やご意見をいただきましたので、もう少し説明を加えておきます。

人口波動と個々人の生活意識の関係については、図に示したように、「期待肥大値」と「自我肥大度」の2つが考えられます。

一方、「自我肥大度」とは、各人が生まれた年の人口波動上の位置をさしており、その時点で、どれほどの豊かさ、どれほどの生活水準にあったか、を意味しています。これによって、各人の生活水準への意識レベルを測ることができます。

人口9000万人の1957年ころに生まれた人の意識より、人口1億2000万人の1984年ころに生まれた人の意識の方が、より肥大化しているということです。

個々人の意識が肥大化しているというよりも、生育した社会環境によって、自らそうした変化が生まれてくるといえるでしょう。

このように考えると、「自由度の維持」や「結婚の不必要性」が増加する、結婚忌避志向の背景には、結婚適齢期に入った人々の「自我肥大度」が深く関わっているといわざるをえません。豊かな社会環境の中で、一度高度な生活水準を体験した人々ほど、そこから外れることを恐れるのです。

人口容量の上限が迫ってくる社会では、一方では一人当たりの生活容量が次第に少なくなりますが、他方では自我肥大度を膨らませた結婚適齢者が増えてきます。

そうなると、結婚適齢者は「自我肥大度を抑えて結婚し、生活容量を分け合う」か、「自我肥大度を守るため、結婚しないで生活容量を確保する」かの選択を迫られたうえ、後者を選ぶ人が増えてくるのです。

要約すれば、人口が増え、人口容量の上限に近づくにつれて、「自我肥大度」は高まりますが、逆に「期待肥大値」は減少してきますから、前者が後者を圧倒するのです。

このように、結婚忌避志向の根源には、一人ひとりの個人を越えた、社会的な構造があります。これこそ、人間社会にも「人口抑制装置」が存在することの、紛れもなき証拠といえるでしょう。

人口波動と個々人の生活意識の関係については、図に示したように、「期待肥大値」と「自我肥大度」の2つが考えられます。

このうち、「期待肥大値」については、【現代日本の総期待肥大値を計る!】(2015年6月17日)の中で、すでに紹介しています。

「期待肥大値」とは、1人当たりの生きられる期待値(人口容量の上限/出生年の総人口)であり、生まれた時点で、自分の一生が何万人生きられる社会なるのか、どのくらいまで拡大していけるものなのか、などを“期待”する意識のことです。

具体的にいえば、戦前生まれの老人は人口容量7500万人を、また戦後生まれ中年は1億2800万人を、それぞれ前提にした生涯意識を持っている、ということです。

これを総計した値が、人口容量を越えるか否かで、その後の人口推移が決まってくると【総期待肥大値を2110年まで展望する !】(2015年6月30日)の中で述べておきました。

「期待肥大値」とは、1人当たりの生きられる期待値(人口容量の上限/出生年の総人口)であり、生まれた時点で、自分の一生が何万人生きられる社会なるのか、どのくらいまで拡大していけるものなのか、などを“期待”する意識のことです。

具体的にいえば、戦前生まれの老人は人口容量7500万人を、また戦後生まれ中年は1億2800万人を、それぞれ前提にした生涯意識を持っている、ということです。

これを総計した値が、人口容量を越えるか否かで、その後の人口推移が決まってくると【総期待肥大値を2110年まで展望する !】(2015年6月30日)の中で述べておきました。

一方、「自我肥大度」とは、各人が生まれた年の人口波動上の位置をさしており、その時点で、どれほどの豊かさ、どれほどの生活水準にあったか、を意味しています。これによって、各人の生活水準への意識レベルを測ることができます。

人口9000万人の1957年ころに生まれた人の意識より、人口1億2000万人の1984年ころに生まれた人の意識の方が、より肥大化しているということです。

個々人の意識が肥大化しているというよりも、生育した社会環境によって、自らそうした変化が生まれてくるといえるでしょう。

このように考えると、「自由度の維持」や「結婚の不必要性」が増加する、結婚忌避志向の背景には、結婚適齢期に入った人々の「自我肥大度」が深く関わっているといわざるをえません。豊かな社会環境の中で、一度高度な生活水準を体験した人々ほど、そこから外れることを恐れるのです。

人口容量の上限が迫ってくる社会では、一方では一人当たりの生活容量が次第に少なくなりますが、他方では自我肥大度を膨らませた結婚適齢者が増えてきます。

そうなると、結婚適齢者は「自我肥大度を抑えて結婚し、生活容量を分け合う」か、「自我肥大度を守るため、結婚しないで生活容量を確保する」かの選択を迫られたうえ、後者を選ぶ人が増えてくるのです。

要約すれば、人口が増え、人口容量の上限に近づくにつれて、「自我肥大度」は高まりますが、逆に「期待肥大値」は減少してきますから、前者が後者を圧倒するのです。

このように、結婚忌避志向の根源には、一人ひとりの個人を越えた、社会的な構造があります。これこそ、人間社会にも「人口抑制装置」が存在することの、紛れもなき証拠といえるでしょう。

2016年12月6日火曜日

自己防衛意識が抑制装置を作動させる!

晩婚化・非婚化が拡大する背景には、「遭遇機会の減少」や「結婚資金の不足」などの社会・経済的条件の変化と、「自由度の維持」や「結婚の不必要性」などの個人的願望の変貌が、双方から絡まっている、と述べてきました。

前者のうち、「遭遇機会の減少」という社会的環境は、村落社会や企業社会といった、濃厚なコミュニティーが縮小し、地方出身都会人や非正規社員など、自由度は増したものの、孤立して生活する青・成年層が増加した結果と考えられます。

また「結婚資金の不足」という経済的環境は、長引くデフレ経済のもとで、青・成年層の所得停滞が長引いているためでしょう。

一方、後者のうち、「自由度の維持」という個人的条件の変化は、比較的豊かな生育環境の下で成長してきた対象層の、生活欲望が拡大した結果といえます。上の年齢層の意識に比べて、個人的自由度への願望は限りなく肥大化しているのです。

また「結婚の不必要性」という個人的願望の変化もまた、従来の固定した家庭観へ見切りをつけ、自律あるいは孤立した人生を望む人たちの増加を示しています。

このように考えると、結婚の外部的環境では、大都市という居住環境や人口容量の伸び悩みという抑制装置が暗黙のうちに作動しています。また個人的条件の変化では、肥大化した自意識が人口容量の壁にぶつかることで、人口を抑えるという抑制装置を自ら作動させています。

要するに、人口容量に余裕がなくなった社会では、一人一人の個人が己を守ることに懸命となるという鍵が働くことで、さまざまな人口抑制装置が作動し始めているのです。

前者のうち、「遭遇機会の減少」という社会的環境は、村落社会や企業社会といった、濃厚なコミュニティーが縮小し、地方出身都会人や非正規社員など、自由度は増したものの、孤立して生活する青・成年層が増加した結果と考えられます。

また「結婚資金の不足」という経済的環境は、長引くデフレ経済のもとで、青・成年層の所得停滞が長引いているためでしょう。

一方、後者のうち、「自由度の維持」という個人的条件の変化は、比較的豊かな生育環境の下で成長してきた対象層の、生活欲望が拡大した結果といえます。上の年齢層の意識に比べて、個人的自由度への願望は限りなく肥大化しているのです。

また「結婚の不必要性」という個人的願望の変化もまた、従来の固定した家庭観へ見切りをつけ、自律あるいは孤立した人生を望む人たちの増加を示しています。

このように考えると、結婚の外部的環境では、大都市という居住環境や人口容量の伸び悩みという抑制装置が暗黙のうちに作動しています。また個人的条件の変化では、肥大化した自意識が人口容量の壁にぶつかることで、人口を抑えるという抑制装置を自ら作動させています。

要するに、人口容量に余裕がなくなった社会では、一人一人の個人が己を守ることに懸命となるという鍵が働くことで、さまざまな人口抑制装置が作動し始めているのです。

2016年11月28日月曜日

非婚者が急増しているのは・・・

②の「晩婚・非婚者の増加」は、人為的(文化的)抑制の典型といえるでしょう。

具体的なデータについては、【間接的抑制ではまず増加抑制装置が動いた!】(2015年4月17日)ですでに紹介しています。

最新の動向を「第15回出生動向基本調査」(国立社会保障・人口問題研究所・2015年)で確認しておきましょう。

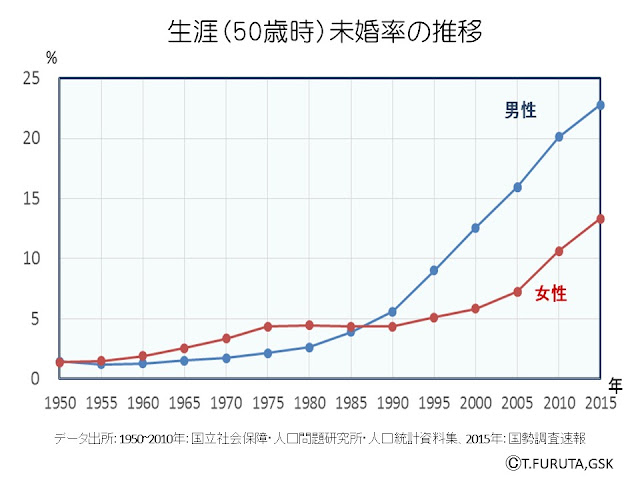

①生涯未婚率(50歳時の未婚率)は、1990年以降一貫して上昇しており、2015年には男性で22.77%、女性で13.32%に達しています。

②18~34歳で「一生結婚するつもりはない」の比率も、1997年以降一貫して上昇しており、2015年には男性で12.0%、女性で8.0%に達しています。

③「結婚することに利点がない」と感じている未婚男性は、おおむね4割台で漸増していますが、未婚女性は2000年以降、2割台で漸減しています。

④「結婚できない理由」では、男性が「めぐり合わない」と「結婚資金が足りない」を、女性が「めぐり合わない」をあげています。また「結婚しない理由」では、男性も女性も「自由や気楽さを失いたくない」「まだ必要性を感じない」をあげています。

以上のデータから、晩婚化・非婚化が拡大する背景を考えてみると、一方では「遭遇機会減少という社会的環境」や「結婚資金不足という経済的環境」などの社会的条件の変化があり、他方では「自由度の維持」や「不必要性」などの個人的願望の変貌が、それぞれ潜んでいるようです。

どちらもまた、人口容量の飽和期に現れる人為的抑制装置の、現代的な出現と理解すべきでしょう。

具体的なデータについては、【間接的抑制ではまず増加抑制装置が動いた!】(2015年4月17日)ですでに紹介しています。

最新の動向を「第15回出生動向基本調査」(国立社会保障・人口問題研究所・2015年)で確認しておきましょう。

①生涯未婚率(50歳時の未婚率)は、1990年以降一貫して上昇しており、2015年には男性で22.77%、女性で13.32%に達しています。

②18~34歳で「一生結婚するつもりはない」の比率も、1997年以降一貫して上昇しており、2015年には男性で12.0%、女性で8.0%に達しています。

③「結婚することに利点がない」と感じている未婚男性は、おおむね4割台で漸増していますが、未婚女性は2000年以降、2割台で漸減しています。

④「結婚できない理由」では、男性が「めぐり合わない」と「結婚資金が足りない」を、女性が「めぐり合わない」をあげています。また「結婚しない理由」では、男性も女性も「自由や気楽さを失いたくない」「まだ必要性を感じない」をあげています。

以上のデータから、晩婚化・非婚化が拡大する背景を考えてみると、一方では「遭遇機会減少という社会的環境」や「結婚資金不足という経済的環境」などの社会的条件の変化があり、他方では「自由度の維持」や「不必要性」などの個人的願望の変貌が、それぞれ潜んでいるようです。

どちらもまた、人口容量の飽和期に現れる人為的抑制装置の、現代的な出現と理解すべきでしょう。

2016年11月18日金曜日

出産適齢女性人口はなぜ減るのか?

「少産化」の背景として、一般的にあげられている要因は、次の3つです。

①出産適齢(15~49歳)の女性人口が減ってきた。

②晩婚や非婚を選ぶ人たちが増えてきた。

③結婚しても子どもを作らない夫婦が増えてきた。

人口抑制装置という視点でいえば、①は生理的(生物的)抑制であり、②③は人為的(文化的)抑制です。

①の「出産適齢にあたる女性人口が減ってきた」ことは、先に述べたように、現代日本の人口集団が数十年の間に徐々に構造変化を続けてきた結果といえるでしょう。

この事象を「生理的(生物的)抑制」とみなすのは、一つの人口容量の中で一定の人口集団が増加・停滞・減少という過程を辿る場合、その内部では年齢構成が徐々に上昇していかざるをえない、という理由があるからです。

人口集団が〈修正ロジスティック曲線〉を辿って増えていく場合、人口容量の上限に近づくと、出生数の減少で若年層の減少が、また死亡数の増加で老年層の減少がそれぞれ始まります。

①出産適齢(15~49歳)の女性人口が減ってきた。

②晩婚や非婚を選ぶ人たちが増えてきた。

③結婚しても子どもを作らない夫婦が増えてきた。

人口抑制装置という視点でいえば、①は生理的(生物的)抑制であり、②③は人為的(文化的)抑制です。

①の「出産適齢にあたる女性人口が減ってきた」ことは、先に述べたように、現代日本の人口集団が数十年の間に徐々に構造変化を続けてきた結果といえるでしょう。

この事象を「生理的(生物的)抑制」とみなすのは、一つの人口容量の中で一定の人口集団が増加・停滞・減少という過程を辿る場合、その内部では年齢構成が徐々に上昇していかざるをえない、という理由があるからです。

人口集団が〈修正ロジスティック曲線〉を辿って増えていく場合、人口容量の上限に近づくと、出生数の減少で若年層の減少が、また死亡数の増加で老年層の減少がそれぞれ始まります。

内部の年齢構成では、曲線の進行につれて、

若年>老年 ⇒ 若年=老年 ⇒ 若年<老年

となるのが一般的ですから、逆ピラミッド化が次第に加速していきます。

このため、人口が停滞・減少過程に入ると、さらに逆ピラミッド化が進み、それに比例して出生数もさらに減ることになります。

このため、人口が停滞・減少過程に入ると、さらに逆ピラミッド化が進み、それに比例して出生数もさらに減ることになります。

こうした意味において、出産適齢女性人口の減少=出生数の減少は、自然環境と生物の個体数の間の、いわば必然的な宿命を示している、ともいえるでしょう。

2016年11月11日金曜日

〈増加抑制装置〉も作動している!

人口減少の2つめの要因は、いうまでもなく〈増加抑制装置〉の作動です。

人口が人口容量の上限に近づくにつれて、日本列島に住む人々の集合的無意識の中に予め備えられていた増加抑制装置、つまり増加を抑えようとする力が作動したのです。

増加抑制装置にも、生理的=生物的抑制装置と人為的=文化的抑制装置の両面があります。

①生理的抑制装置では、出産適齢女性人口の減少や生殖能力低下などが考えられます。

前者については、現代日本の人口集団が数十年の間に徐々に構造変化を続けてきた結果といえるでしょう。

後者については、精子減少、排卵減少、性交不能、不妊症、生理不順、流産・死産の増加などが始まっている可能性があります。

このうち、不妊症と流死産の増加については、◆生物的抑制が始まっている!(2015年3月31日)でデータをあげています。

②人為的抑制装置では、直接的、間接的、政策的の3次元で抑制が始まっています。

1番目の直接的抑制では、妊娠抑制(避妊、性交禁止)、出産抑制(堕胎、嬰児殺し)などは始まっています。

このうち、堕胎=人工妊娠中絶件数の動きについては、◆直接的抑制装置も作動している!(2015年4月10日)の中で述べています。

2番目の間接的抑制では、経済的な生活圧迫をはじめ、結婚抑制、家族・子どもの価値の低下、家族縮小、都市化、社会的頽廃化などが進んでいます。

このうち、結婚抑制、家族・子どもの価値の低下、家族縮小については、◆間接的抑制ではまず増加抑制装置が動いた!(2015年4月17日)でもデータを紹介しています。

3番目の政策的抑制では、筋違いの出産奨励政策がむしろ少子化を加速しています。

この点については、今後のブログで詳しく検討していきます。

以上のように、現代日本では、人口増加を抑える装置もまた、速やかに作動しているのです。

人口が人口容量の上限に近づくにつれて、日本列島に住む人々の集合的無意識の中に予め備えられていた増加抑制装置、つまり増加を抑えようとする力が作動したのです。

増加抑制装置にも、生理的=生物的抑制装置と人為的=文化的抑制装置の両面があります。

①生理的抑制装置では、出産適齢女性人口の減少や生殖能力低下などが考えられます。

前者については、現代日本の人口集団が数十年の間に徐々に構造変化を続けてきた結果といえるでしょう。

後者については、精子減少、排卵減少、性交不能、不妊症、生理不順、流産・死産の増加などが始まっている可能性があります。

このうち、不妊症と流死産の増加については、◆生物的抑制が始まっている!(2015年3月31日)でデータをあげています。

②人為的抑制装置では、直接的、間接的、政策的の3次元で抑制が始まっています。

1番目の直接的抑制では、妊娠抑制(避妊、性交禁止)、出産抑制(堕胎、嬰児殺し)などは始まっています。

このうち、堕胎=人工妊娠中絶件数の動きについては、◆直接的抑制装置も作動している!(2015年4月10日)の中で述べています。

2番目の間接的抑制では、経済的な生活圧迫をはじめ、結婚抑制、家族・子どもの価値の低下、家族縮小、都市化、社会的頽廃化などが進んでいます。

このうち、結婚抑制、家族・子どもの価値の低下、家族縮小については、◆間接的抑制ではまず増加抑制装置が動いた!(2015年4月17日)でもデータを紹介しています。

3番目の政策的抑制では、筋違いの出産奨励政策がむしろ少子化を加速しています。

この点については、今後のブログで詳しく検討していきます。

以上のように、現代日本では、人口増加を抑える装置もまた、速やかに作動しているのです。

2016年10月28日金曜日

人口の人為的抑制も始まっている!

多死化の背景では、「生物的抑制」に加えて「人為的抑制」の面でも、さまざまな抑制装置がすでに作動しています。

人為的抑制装置には、直接的抑制、間接的抑制、政策的抑制の3面が考えられますが、それぞれにおいて次のような抑制が始まっています。

①直接的抑制・・・一例として、直接的抑制装置も作動している!(2015年4月10日)で述べたように、自殺数の増加があげられます。

自殺数は1960年代から漸増し、80年代中期に2万5000人台に達した後、1990年に向けてやや減りましたが、1998年ころから再び急増し、その後10年間はほぼ3万人ラインを続けました。しかし、2010年以降は減少し始め、2015年には2万3971人と、90年代前半の水準に戻りつつあります。

背景には経済動向が関わっているようにも思えますが、80年代中期はバブル経済の絶頂、また98年の急増はバブル経済崩壊から8年も経過しており、直接的な関与は薄いと思われます。

むしろ、1980年代から2000年代前半にかけて、人口容量の制約の強まっていく圧力が抑制装置を作動させたものと推定できます。

2008年に人口減少が始まって、人口容量に幾分ゆとりが出てくると、抑制装置もまた少しずつ緩み始めている、と推定できます。

②間接的抑制・・・加工貿易文明、つまり工業文明の負の側面として、自然環境の悪化やそれに伴う健康水準の低下が指摘できます。

これについても、もう一つの間接的抑制:減少促進装置も作動!(2015年4月24日)ですでに述べたとおり、1990年代から急増した温室効果ガスの量が、2008~11年に産業活動の停滞により一時的に減少したものの、2012年以降再び増え始めています。

これらの影響が温暖化や気候不順、あるいはさまざまな生活環境の悪化となって、日本列島に住む人々の生命力を蝕み始めており、悪性新生物、心疾患、肺炎などの疾病を増加させているようです。

③政策的抑制・・・減少促進策はすでに実施されている!(2015年5月14日)でも述べた通り、人口を減らす政策もまた幾つかの分野で進められています。

代表的な事例として、後期高齢者医療制度の負担増、介護保険料の負担増、介護保険・特別養護老人ホーム費用の負担増など、長寿者向けの社会保障制度の縮減があげられます。

財政健全化には避けて通れない課題ではありますが、人口維持という視点から見ると、長寿者の生活を圧迫することで、結果的には死亡者を増やし、人口減少につながっていきますから、減少促進策の典型といえるでしょう。

以上のように、1990年代から人口容量の制約が強まった結果、人為的な人口抑制装置もすでに作動しているのです。

人為的抑制装置には、直接的抑制、間接的抑制、政策的抑制の3面が考えられますが、それぞれにおいて次のような抑制が始まっています。

①直接的抑制・・・一例として、直接的抑制装置も作動している!(2015年4月10日)で述べたように、自殺数の増加があげられます。

自殺数は1960年代から漸増し、80年代中期に2万5000人台に達した後、1990年に向けてやや減りましたが、1998年ころから再び急増し、その後10年間はほぼ3万人ラインを続けました。しかし、2010年以降は減少し始め、2015年には2万3971人と、90年代前半の水準に戻りつつあります。

背景には経済動向が関わっているようにも思えますが、80年代中期はバブル経済の絶頂、また98年の急増はバブル経済崩壊から8年も経過しており、直接的な関与は薄いと思われます。

むしろ、1980年代から2000年代前半にかけて、人口容量の制約の強まっていく圧力が抑制装置を作動させたものと推定できます。

2008年に人口減少が始まって、人口容量に幾分ゆとりが出てくると、抑制装置もまた少しずつ緩み始めている、と推定できます。

②間接的抑制・・・加工貿易文明、つまり工業文明の負の側面として、自然環境の悪化やそれに伴う健康水準の低下が指摘できます。

これについても、もう一つの間接的抑制:減少促進装置も作動!(2015年4月24日)ですでに述べたとおり、1990年代から急増した温室効果ガスの量が、2008~11年に産業活動の停滞により一時的に減少したものの、2012年以降再び増え始めています。

これらの影響が温暖化や気候不順、あるいはさまざまな生活環境の悪化となって、日本列島に住む人々の生命力を蝕み始めており、悪性新生物、心疾患、肺炎などの疾病を増加させているようです。

③政策的抑制・・・減少促進策はすでに実施されている!(2015年5月14日)でも述べた通り、人口を減らす政策もまた幾つかの分野で進められています。

代表的な事例として、後期高齢者医療制度の負担増、介護保険料の負担増、介護保険・特別養護老人ホーム費用の負担増など、長寿者向けの社会保障制度の縮減があげられます。

財政健全化には避けて通れない課題ではありますが、人口維持という視点から見ると、長寿者の生活を圧迫することで、結果的には死亡者を増やし、人口減少につながっていきますから、減少促進策の典型といえるでしょう。

以上のように、1990年代から人口容量の制約が強まった結果、人為的な人口抑制装置もすでに作動しているのです。

2016年10月19日水曜日

〈多死化〉はなぜ進むのか?

人口減少の第一の要因は死亡者の増加、つまり「多死化」です。

この豊かな時代になぜ多死化が進むのでしょうか?

その要因については、すでに以下のタイトルなどで述べてきました。

◆生存能力も低下し始めた!(2015年4月4日)

◆直接的抑制装置も作動している!(2015年4月10日)

◆もう一つの間接的抑制:減少促進装置も作動!(2015年4月24日)

◆減少促進策はすでに実施されている!(2015年5月14日)

これらを参照しつつ、人口抑制装置という視点から、改めて多死化の要因を整理してみましょう。

まず「生物的抑制」という視点では、「死亡数の増加」と「死亡率の上昇」があげられ、その背景として「死亡対象年齢層の増加」と「平均寿命延び率の低下」があげられます。それぞれの動向は以下のとおりです。

①死亡数の増加・・・死亡数は、1950年代後半から70年代までは70 万人前後で推移していましたが、1980 年代から増加傾向に転じ、1990年以降は80 万人台、1995年以降はほぼ90 万人台となり、2003 年に100 万人を超え、2007 年に110 万人、2011 年以降は120 万人台となっています。

②死亡率の上昇・・・総人口に対する死亡率も、1950年の10.9‰から1979年に6.0‰で最低を記録した後、上昇に転じ、2003年に8‰を超え、2013年にはすでに10.1‰に達しています。毎年100人に1人が亡くなっているのです。

③死亡対象年齢層の増加・・・75歳以上の人口は、2000年の800万人(7.1%)、2010年の1407万人(11.1%)、2015年の1646万人(13.0%)と急増してきましたが、今後は2020年に1879万人(15.1%)から2030年に2278万人(19.5%)と、さらに比率を上げていく見込です(予測は前掲データ)。

④平均寿命延び率の低下・・・日本人の平均寿命は、1950年の男59.57歳、女62.97歳から、2010年の男79.55歳、女86.30歳を経て、2015年には男80.79歳、女87.05歳と、男女ともに80歳を超えています。

順調に伸びているように見えますが、伸び率をみると、すでに低下に移っています。年間伸び率は、1950年代前半の男1.32%、女1.47%から、1970年代前半の男0.69%、女1.59%、1990年代前半の男1.12%、女1.23%を経て、2010年代前半に男は1.28%とやや回復しましたものの、女は1.12%と徐々に低下しています。

女性がリードしてきた平均寿命にも、今や翳りが見えてきたのです。過去50年間、平均して3年に1歳ずつ伸びてきた平均寿命は、今後は1歳延びるのに5年、その後は9年もかかる、という段階に入っています(予測は国立社会保障・人口問題研究所、2012年推計)。

以上の動向をまとめると、日本列島に住む人口集団では、「死亡対象年齢層の増加」と「平均寿命延び率の低下」によって「死亡数の増加」が起こり、総人口減少に伴って、集団全体で「死亡率の上昇」を招いているということになります。

このうち、最も影響が大きいのは「平均寿命延び率の低下」であり、さらにその背景には「生理的抑制装置の作動」が考えられます。

いいかえれば、日本列島人の生存能力は、すでに低下し始めているのです。

つまり、加工貿易文明の創り出した人口容量、1億8000万人の壁に突き当たったため、修正ロジスティック曲線に沿って、増加から減少へのプロセスを辿り始めているということでしょう。

この豊かな時代になぜ多死化が進むのでしょうか?

◆生存能力も低下し始めた!(2015年4月4日)

◆直接的抑制装置も作動している!(2015年4月10日)

◆もう一つの間接的抑制:減少促進装置も作動!(2015年4月24日)

◆減少促進策はすでに実施されている!(2015年5月14日)

これらを参照しつつ、人口抑制装置という視点から、改めて多死化の要因を整理してみましょう。

まず「生物的抑制」という視点では、「死亡数の増加」と「死亡率の上昇」があげられ、その背景として「死亡対象年齢層の増加」と「平均寿命延び率の低下」があげられます。それぞれの動向は以下のとおりです。

①死亡数の増加・・・死亡数は、1950年代後半から70年代までは70 万人前後で推移していましたが、1980 年代から増加傾向に転じ、1990年以降は80 万人台、1995年以降はほぼ90 万人台となり、2003 年に100 万人を超え、2007 年に110 万人、2011 年以降は120 万人台となっています。

②死亡率の上昇・・・総人口に対する死亡率も、1950年の10.9‰から1979年に6.0‰で最低を記録した後、上昇に転じ、2003年に8‰を超え、2013年にはすでに10.1‰に達しています。毎年100人に1人が亡くなっているのです。

③死亡対象年齢層の増加・・・75歳以上の人口は、2000年の800万人(7.1%)、2010年の1407万人(11.1%)、2015年の1646万人(13.0%)と急増してきましたが、今後は2020年に1879万人(15.1%)から2030年に2278万人(19.5%)と、さらに比率を上げていく見込です(予測は前掲データ)。

④平均寿命延び率の低下・・・日本人の平均寿命は、1950年の男59.57歳、女62.97歳から、2010年の男79.55歳、女86.30歳を経て、2015年には男80.79歳、女87.05歳と、男女ともに80歳を超えています。

順調に伸びているように見えますが、伸び率をみると、すでに低下に移っています。年間伸び率は、1950年代前半の男1.32%、女1.47%から、1970年代前半の男0.69%、女1.59%、1990年代前半の男1.12%、女1.23%を経て、2010年代前半に男は1.28%とやや回復しましたものの、女は1.12%と徐々に低下しています。

女性がリードしてきた平均寿命にも、今や翳りが見えてきたのです。過去50年間、平均して3年に1歳ずつ伸びてきた平均寿命は、今後は1歳延びるのに5年、その後は9年もかかる、という段階に入っています(予測は国立社会保障・人口問題研究所、2012年推計)。

以上の動向をまとめると、日本列島に住む人口集団では、「死亡対象年齢層の増加」と「平均寿命延び率の低下」によって「死亡数の増加」が起こり、総人口減少に伴って、集団全体で「死亡率の上昇」を招いているということになります。

このうち、最も影響が大きいのは「平均寿命延び率の低下」であり、さらにその背景には「生理的抑制装置の作動」が考えられます。

いいかえれば、日本列島人の生存能力は、すでに低下し始めているのです。

つまり、加工貿易文明の創り出した人口容量、1億8000万人の壁に突き当たったため、修正ロジスティック曲線に沿って、増加から減少へのプロセスを辿り始めているということでしょう。

2016年10月5日水曜日

人口回復には出産増加より死亡減少の方が有効!

人口回復が最大の政策課題とする論調が、マスメディアなどでは広がっています。

人口抑制装置という視点から見た場合、今回の人口減少の最大要因は出生数の減少よりも死亡数の増加です。

すでに「人口減少の原因は“少子化”である?」(2015年1月6日)で述べていますが、その後の状況を、2010年から2015年までの5年間で調べてみると、次のようになります。

総人口は2010 年の12805万人から2015年の12690万人へと115万人、約1%減っていますが、減少の要因は次のように推定できます(総務庁・人口推計による)。

①自然減(出生者数-死亡者数)は-114万人、社会減(入国者数―出国者数)は-1万人で、減少への影響は99:1の比重です。

②自然減のうち、増減総数に対する比重は、出生者減少は45%、死亡者増加は55%です。

③両者を勘案すると、減少要因の比重(総数100)は、出生数減で44% 、死亡数増で55%、社会減は1%となります。

以上のように、人口減少の最大の要因は死亡者の増加、つまり「多死化」です。

とすれば、人口増加対策としてまず行わなければならないのは、死亡者の減少、つまり「多死化」の低下対策であるはずです。

ところが、実際の政策では、後期高齢者医療制度の負担増、介護保険料の負担増、介護保険・特別養護老人ホーム等費用の負担増など、長寿者の生活を圧迫することで、結果的には死亡者を増やす方向が採用されています。

これでは死亡数もまた増えるばかりで、多少、出生数が回復したとしても、人口が増加することはまずありえません。

以上の背景には、「若年層が長寿層の生活を助ける」という、人口増加=成長・拡大型の社会にできあがった、ヨーロッパ型の社会保障制度を絶対無二の大前提として、「長寿者の増加による人口増加は好ましくない」というドクサ(臆見)があるからだと思います。

今、人口減少社会で求められているのは、自立した長寿者の増加を前提とする、新たな社会制度の確立なのではないでしょうか。

人口抑制装置という視点から見た場合、今回の人口減少の最大要因は出生数の減少よりも死亡数の増加です。

すでに「人口減少の原因は“少子化”である?」(2015年1月6日)で述べていますが、その後の状況を、2010年から2015年までの5年間で調べてみると、次のようになります。

総人口は2010 年の12805万人から2015年の12690万人へと115万人、約1%減っていますが、減少の要因は次のように推定できます(総務庁・人口推計による)。

①自然減(出生者数-死亡者数)は-114万人、社会減(入国者数―出国者数)は-1万人で、減少への影響は99:1の比重です。

②自然減のうち、増減総数に対する比重は、出生者減少は45%、死亡者増加は55%です。

③両者を勘案すると、減少要因の比重(総数100)は、出生数減で44% 、死亡数増で55%、社会減は1%となります。

以上のように、人口減少の最大の要因は死亡者の増加、つまり「多死化」です。

とすれば、人口増加対策としてまず行わなければならないのは、死亡者の減少、つまり「多死化」の低下対策であるはずです。

ところが、実際の政策では、後期高齢者医療制度の負担増、介護保険料の負担増、介護保険・特別養護老人ホーム等費用の負担増など、長寿者の生活を圧迫することで、結果的には死亡者を増やす方向が採用されています。

これでは死亡数もまた増えるばかりで、多少、出生数が回復したとしても、人口が増加することはまずありえません。

以上の背景には、「若年層が長寿層の生活を助ける」という、人口増加=成長・拡大型の社会にできあがった、ヨーロッパ型の社会保障制度を絶対無二の大前提として、「長寿者の増加による人口増加は好ましくない」というドクサ(臆見)があるからだと思います。

今、人口減少社会で求められているのは、自立した長寿者の増加を前提とする、新たな社会制度の確立なのではないでしょうか。

2016年9月29日木曜日

人口抑制装置が的確に作動した!

工業現波の人口容量1億2800万人が上限に近づくにつれて、さまざまな人口抑制装置が作動しました。

このことについては、このブログの「人口減少は極めて〈正常〉な現象!」(2015年3月24日)から「現代日本でも人口抑制装置がすでに作動している!」(2015年5月19日)まで、9回にわたって書き込んでいます。

要点は次のようなものです。

①人口減少は極めて〈正常〉な現象!:2015年3月24日・・・人口容量の制約が近づくと、人間はさまざまな人為的抑制装置を作動させて人口を抑えます。現在の日本で進み始めている人口減少の、本当の理由もここにあります。

②生物的抑制が始まっている!:2015年3月31日・・・幾つかの調査によると、若い世代のセックス離れ、不妊の増加、流死産の増加など、日本人の生物的な生殖能力も低下し始めています。

③生存能力も低下し始めた!:2015年4月4日・・・人口統計によると、死亡数・死亡率が上昇している一方、平均寿命の伸びも縮小し始めています。

④直接的抑制装置も作動している:2015年4月10日・・・人工妊娠中絶件数や自殺数などの人為的抑制装置は1980~90年代から強まっていましたが、2005~08年に人口増加がピークを過ぎて容量に幾分ゆとりが見えると、今度はやや弱まるという動きを見せています。しかし、今後の楽観は許されない状況です。

⑤間接的抑制ではまず増加抑制装置が動いた!:2015年4月17日・・・結婚の抑制、子どもの価値の低下、家族の縮小など増加抑制装置も進んでいます。

⑥もう一つの間接的抑制:減少促進装置も作動!:2015年4月24日・・・自然環境の悪化により、悪性新生物、心疾患、肺炎など健康水準の低下が進むなど、減少促進装置も作動しています。

⑦出産奨励策は期待できるのか?:2015年5月9日・・・直接的、間接的抑制が既に作動していますから、政策的な次元で強力な出産奨励策を実施したとしても、さほどの効果は期待できないでしょう。

⑧減少促進策はすでに実施されている! :2015年5月14日・・・後期高齢者医療制度の負担増、介護保険料の負担増、介護保険・特別養護老人ホーム等費用の負担増など、長寿者の生活を圧迫することで、結果的には死亡者を増やし、人口減少につながっていきます。

⑨現代日本でも人口抑制装置がすでに作動している! :2015年5月19日・・・現代の日本では、生物的抑制(生殖能力低下、若い世代のセックス離れ、流死産の増加、死亡数・死亡率の上昇、平均寿命の伸び率の縮小など)に加えて、人為的=文化的抑制(人工妊娠中絶件数の増減や自殺数の増減、結婚の抑制、子どもの価値の低下、家族の縮小、緩慢な出産奨励策、自殺数の増減、自然環境の悪化や健康水準の低下、長寿者向け社会保障制度の縮減など)もすでに始まっています。

人口維持対策や人口増加対策を打ち出す前に、こうした事実を冷静に理解することが必要ではないでしょうか?

このことについては、このブログの「人口減少は極めて〈正常〉な現象!」(2015年3月24日)から「現代日本でも人口抑制装置がすでに作動している!」(2015年5月19日)まで、9回にわたって書き込んでいます。

要点は次のようなものです。

①人口減少は極めて〈正常〉な現象!:2015年3月24日・・・人口容量の制約が近づくと、人間はさまざまな人為的抑制装置を作動させて人口を抑えます。現在の日本で進み始めている人口減少の、本当の理由もここにあります。

②生物的抑制が始まっている!:2015年3月31日・・・幾つかの調査によると、若い世代のセックス離れ、不妊の増加、流死産の増加など、日本人の生物的な生殖能力も低下し始めています。

③生存能力も低下し始めた!:2015年4月4日・・・人口統計によると、死亡数・死亡率が上昇している一方、平均寿命の伸びも縮小し始めています。

④直接的抑制装置も作動している:2015年4月10日・・・人工妊娠中絶件数や自殺数などの人為的抑制装置は1980~90年代から強まっていましたが、2005~08年に人口増加がピークを過ぎて容量に幾分ゆとりが見えると、今度はやや弱まるという動きを見せています。しかし、今後の楽観は許されない状況です。

⑤間接的抑制ではまず増加抑制装置が動いた!:2015年4月17日・・・結婚の抑制、子どもの価値の低下、家族の縮小など増加抑制装置も進んでいます。

⑥もう一つの間接的抑制:減少促進装置も作動!:2015年4月24日・・・自然環境の悪化により、悪性新生物、心疾患、肺炎など健康水準の低下が進むなど、減少促進装置も作動しています。

⑦出産奨励策は期待できるのか?:2015年5月9日・・・直接的、間接的抑制が既に作動していますから、政策的な次元で強力な出産奨励策を実施したとしても、さほどの効果は期待できないでしょう。

⑧減少促進策はすでに実施されている! :2015年5月14日・・・後期高齢者医療制度の負担増、介護保険料の負担増、介護保険・特別養護老人ホーム等費用の負担増など、長寿者の生活を圧迫することで、結果的には死亡者を増やし、人口減少につながっていきます。

⑨現代日本でも人口抑制装置がすでに作動している! :2015年5月19日・・・現代の日本では、生物的抑制(生殖能力低下、若い世代のセックス離れ、流死産の増加、死亡数・死亡率の上昇、平均寿命の伸び率の縮小など)に加えて、人為的=文化的抑制(人工妊娠中絶件数の増減や自殺数の増減、結婚の抑制、子どもの価値の低下、家族の縮小、緩慢な出産奨励策、自殺数の増減、自然環境の悪化や健康水準の低下、長寿者向け社会保障制度の縮減など)もすでに始まっています。

以上のように、人口容量が飽和した現代日本では、すでに人口抑制装置が動き出しています。

人口維持対策や人口増加対策を打ち出す前に、こうした事実を冷静に理解することが必要ではないでしょうか?

2016年9月22日木曜日

5番めの壁:加工貿易文明の限界化

工業現波は加工貿易文明によって、人口容量を1億2800万人にまで伸ばしてきました。

ところが、2000年前後にこの人口容量は満杯になりました。その理由はどこにあるのでしょうか。

直接的には、加工貿易文明の前提にある、国際的な産業環境の変化です。つまり、20世紀の国際環境では、工業国が少なく資源・農業生産国が多いという状況の中で、工業製品は高く売れ、資源や農業産品など一時産品は比較的安く買えました。

しかし、21世紀に入ると、工業国が増加し、資源・農業生産国が減少する傾向が強まっており、それにつれて、工業製品の価格は次第に下がり、一次産品の価格は上昇するという「農高工安」の傾向が進み始めています。

こうした環境変化が進むにつれて、工業製品を高く売って一次産品を安く買うという方法では、1億2800万人以上の人口を養うことが次第に困難になってきました。

これが直接的な理由です。だが、それだけではありません。深層を探っていくと、もっと根本的な理由に行きつきます。

それは現代日本の加工貿易体制を支えている、3つの柱、つまりハイテク化、日本型市場主義、グローバル化のそれぞれに、今や大きな壁にぶつかり始めたという事実が浮かんできます。

詳しくは後述しますが、基本的な状況は次の3つです。

①ハイテク化の限界・・・最大の機軸である西欧型科学技術は、地球単位という次元で、資源・環境の壁に突きあたっています。一方では、化石燃料の限界化が迫り、他方では地球温暖化問題や水資源の汚染や枯渇化が拡大しています。

②日本型市場主義の限界・・・欧米の市場主義を自国なりに変換して構築した日本型市場主義もまた、基本モデルである市場原理主義の破綻という事態に直面し、進むべき方向を失いつつあります。

③グローバル化の限界・・・当然の前提になっている国際化でさえも、世界の利害と直結したことで、プラス面とともにマイナス面の影響を拡大させています。食糧・資源・エネルギーの高騰はもとより、廉価な工業製品の大量輸入、あるいは国際紛争や経済不況の波及など、単純なグローバル化信仰では解決できない課題が徐々に広がりつつあります。

以上のように、現代日本の人口容量は、もはやこれ以上の拡大を望めないところにきています。

これこそ加工貿易文明の限界、つまりそれが作り出した人口容量の壁です。こうした壁に突き当たったため、日本の人口もまた減り始めているのです。

人口減少とは、現代の日本社会そのものが大きな転換点にさしかかっているという、まさしく歴史的、文明的な現象といえるでしょう。

ところが、2000年前後にこの人口容量は満杯になりました。その理由はどこにあるのでしょうか。

直接的には、加工貿易文明の前提にある、国際的な産業環境の変化です。つまり、20世紀の国際環境では、工業国が少なく資源・農業生産国が多いという状況の中で、工業製品は高く売れ、資源や農業産品など一時産品は比較的安く買えました。

しかし、21世紀に入ると、工業国が増加し、資源・農業生産国が減少する傾向が強まっており、それにつれて、工業製品の価格は次第に下がり、一次産品の価格は上昇するという「農高工安」の傾向が進み始めています。

こうした環境変化が進むにつれて、工業製品を高く売って一次産品を安く買うという方法では、1億2800万人以上の人口を養うことが次第に困難になってきました。

これが直接的な理由です。だが、それだけではありません。深層を探っていくと、もっと根本的な理由に行きつきます。

それは現代日本の加工貿易体制を支えている、3つの柱、つまりハイテク化、日本型市場主義、グローバル化のそれぞれに、今や大きな壁にぶつかり始めたという事実が浮かんできます。

詳しくは後述しますが、基本的な状況は次の3つです。

①ハイテク化の限界・・・最大の機軸である西欧型科学技術は、地球単位という次元で、資源・環境の壁に突きあたっています。一方では、化石燃料の限界化が迫り、他方では地球温暖化問題や水資源の汚染や枯渇化が拡大しています。

②日本型市場主義の限界・・・欧米の市場主義を自国なりに変換して構築した日本型市場主義もまた、基本モデルである市場原理主義の破綻という事態に直面し、進むべき方向を失いつつあります。

③グローバル化の限界・・・当然の前提になっている国際化でさえも、世界の利害と直結したことで、プラス面とともにマイナス面の影響を拡大させています。食糧・資源・エネルギーの高騰はもとより、廉価な工業製品の大量輸入、あるいは国際紛争や経済不況の波及など、単純なグローバル化信仰では解決できない課題が徐々に広がりつつあります。

以上のように、現代日本の人口容量は、もはやこれ以上の拡大を望めないところにきています。

これこそ加工貿易文明の限界、つまりそれが作り出した人口容量の壁です。こうした壁に突き当たったため、日本の人口もまた減り始めているのです。

人口減少とは、現代の日本社会そのものが大きな転換点にさしかかっているという、まさしく歴史的、文明的な現象といえるでしょう。

電子出版『人口減少“激活”ビジネス』発売中!

2016年9月8日木曜日

1億2800万人=自給7600万人+輸入5200万人

しかし、この波動も今や限界に達したようで、2004~08年に約1億2800万人でピークに達した後、今後は徐々に減少して、2050年には9000万人、2100年には3800万人に落ちると予測されています(国立社会保障・人口問題研究所2012年予測値)。

なぜそうなるのか、マスメディアなどでは「少子・高齢化のため」などと主張していますが、本当なのでしょうか。

確かに表面的には妥当な説明です。しかし、もっと深く考えると、「少子・高齢化」の背後には、工業現波の人口容量が限界に達した、という事実が潜んでいます。いいかえれば、1億2800万人の人口容量を作りだしてきた加工貿易文明にも、今や翳りが見えてきた。これこそ、2009年ころから人口が減り始めたことの、本当の理由だと思います。

もっとも、このように書くと、縄文時代や江戸時代ならともかく、国際化の進んだ現代日本がなぜ人口容量の壁にぶつかるのか、といぶかる人も多いでしょう。

とりわけ、経済学者やエコノミストの中には「世界中から輸入できるのだから、日本に食糧の壁はない」とか、「科学技術をもっと応用すれば、日本列島の自然環境はまだまだ利用できる」と主張する人が多いのですが、実はそうした考え方自体が20世紀的なのです。21世紀前半の国際構造はそんな考え方をふっ飛ばしていきます。

これまで述べてきたように、人口容量とは私たちの生活を支えるのに必要な、全てのモノやサービスの供給量、さらには時間や空間の自由度をいいますが、一番基本になるのはやはり食糧です。

20年ほど前、農林水産省が食糧封鎖にあった場合の自給可能量を推計しています(食料・農業・農村問題調査会資料・1998年6月)。

それによると、穀物や魚類などの輸入がゼロとなった場合、国内農地の生産だけでは国民1人当たり1760キロカロリーに落ちていきます。現在の消費水準で人口に換算すると、約8400万人分に相当します。

農地の減少が進んで現在の8割になった場合には1440キロカロリーまで落ち、人口換算で約6800万人分です。両者を平均すると約7600万人ですが、これは終戦直後の1946年の水準より少し多い程度です。

とすれば、現在の1億2800万人の人口容量とは、食糧だけでいえば、自給が可能な約7600万人を基礎に、その上に約5200万人を乗せしている、ということになります。

19~20世紀前半に日本の人口が増え続けたのは、近代工業文明の導入で国内の人口容量が飛躍的に高まったためでした。

戦前の日本では、近代的な農業技術や土木技術の導入で国内の農業生産が拡大し、人口容量を約7200~7300万人にまで高めました。

だが、食糧自給はそのあたりが限界だったので、やむなく国外への進出に向かっていきました。それが太平洋戦争の遠因でもあったのです。

しかし、戦後になると、日本は国内自給という足かせを大胆に乗り越え、工業製品を輸出して食糧を輸入するという加工貿易国家を作りあげました。

極言すると、それは生産性の上昇が限界に達し始めた農地を、積極的に工業用地へと切り替えることで、国土全体の食糧調達力をより高めることだった、ともいえるでしょう。

農地に工場を建て、電気製品や自動車を生産して輸出し、その対価で食糧を買うと、元の農地で生産するよりも、もっと多くの食糧が手に入る、という構造です。

それができたのはいうまでもなく、日本の技術力や商品開発力が飛躍的に高まったからです。だが、それだけではありません。もっと大きな理由としては、一部の工業先進国だけが高価な工業製品を生産し、大半の発展途上国が廉価な農業生産を担当する、というアンバランスな国際構造が進んでいたからです。

こうした環境の下では、工業製品の価格が農産品より必然的に高くなりますから、高い工業製品を売って安い農産品を買うのは極めて懸命な方法でした。

戦後の日本はこうした方策を積極的に推進することで、本来なら7600万人程度の人口容量を一気に1億2800万人へと伸ばしてきたのだ、ともいえるでしょう。

2016年8月26日金曜日

加工貿易文明で1億2800万人へ!

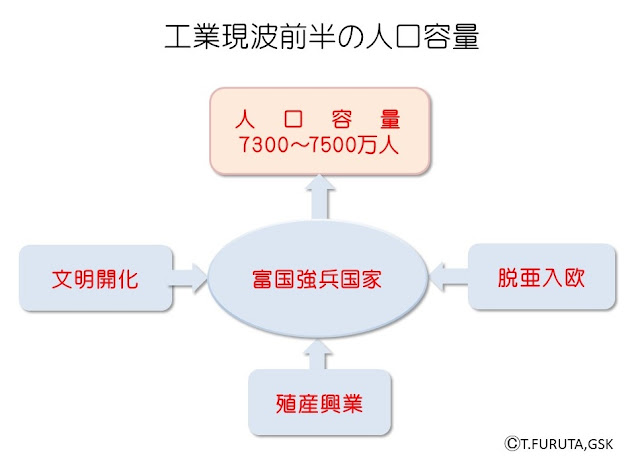

「富国強兵」体制によって、日本列島の人口容量は7300~7500万人台に達しましたが、太平洋戦争の敗戦で一旦は停止に追い込まれました。

ところが、1945年以降、人口容量は再び増加していきます。それを可能にしたのは、ハイテク化、日本型資本主義化、グローバル化の3要素を基盤とする「加工貿易国家」という新しい体制の登場でした。

この変化は、「富国強兵国家」から「加工貿易国家」へと、国家目標が一変したかのようにみえますが、必ずしもそうではありません。

工業現波の後半の「加工貿易国家」は、前半の「富国強兵国家」が形を変えて達成されたものでもあり、目標達成のための基礎的な要素はほとんど変わっていないからです。

つまり、「加工貿易国家」を支える基盤は、明治以来の文明開化、殖産興業、脱亜入欧の3大政策を、形を変えて継承したものです。

① 文明開化は戦後、アメリカ型ライフスタイルを目標とする生活構造やそれを支える西欧文明への強い憧れとなって、欧米型科学技術の導入に一層拍車をかけました。その結果、80年代後半までに、日本は世界最先端の応用型科学技術を誇るハイテク国家に成長しました。

② 殖産興業も、戦後はアメリカ型経済・経営システムを導入し、それを基盤に独自に改良を加えた日本型市場経済や日本型経営システムを創りだしたことで、世界に冠たる経済力を誇るようになりました。

③ 脱亜入欧は、アジア諸国の目覚しい発展によって「入亜」あるいは「協亜」に変わりましたが、加工貿易体制を維持、拡大していくためには、アジア、欧米はもとより、世界各国と外交や通商を行なうグローバル化が必要、という姿勢に継承されています。

以上のように、戦前の3要素は、「文明開化」は「ハイテク化」へ、「殖産興業」は「日本型市場経済」へ、「脱亜入欧」は「グローバル化」へとそれぞれ戦後に引き継がれています。

そして、この3つに支えられた「加工貿易文明」によって、戦後のわが国は約1億2800万人の人口容量を構築することに成功しました。

つまり、資源・エネルギーを輸入して高付加価値の工業製品を製造し、それらを輸出した収益で食糧・資源を購入する、という体制を作りだし、完全な自給自足であれば7500万人程度の人口容量を約1億2800万人へ、ほぼ2倍にまで拡大したのです。

ところが、1945年以降、人口容量は再び増加していきます。それを可能にしたのは、ハイテク化、日本型資本主義化、グローバル化の3要素を基盤とする「加工貿易国家」という新しい体制の登場でした。

この変化は、「富国強兵国家」から「加工貿易国家」へと、国家目標が一変したかのようにみえますが、必ずしもそうではありません。

工業現波の後半の「加工貿易国家」は、前半の「富国強兵国家」が形を変えて達成されたものでもあり、目標達成のための基礎的な要素はほとんど変わっていないからです。

つまり、「加工貿易国家」を支える基盤は、明治以来の文明開化、殖産興業、脱亜入欧の3大政策を、形を変えて継承したものです。

① 文明開化は戦後、アメリカ型ライフスタイルを目標とする生活構造やそれを支える西欧文明への強い憧れとなって、欧米型科学技術の導入に一層拍車をかけました。その結果、80年代後半までに、日本は世界最先端の応用型科学技術を誇るハイテク国家に成長しました。

② 殖産興業も、戦後はアメリカ型経済・経営システムを導入し、それを基盤に独自に改良を加えた日本型市場経済や日本型経営システムを創りだしたことで、世界に冠たる経済力を誇るようになりました。

③ 脱亜入欧は、アジア諸国の目覚しい発展によって「入亜」あるいは「協亜」に変わりましたが、加工貿易体制を維持、拡大していくためには、アジア、欧米はもとより、世界各国と外交や通商を行なうグローバル化が必要、という姿勢に継承されています。

以上のように、戦前の3要素は、「文明開化」は「ハイテク化」へ、「殖産興業」は「日本型市場経済」へ、「脱亜入欧」は「グローバル化」へとそれぞれ戦後に引き継がれています。

そして、この3つに支えられた「加工貿易文明」によって、戦後のわが国は約1億2800万人の人口容量を構築することに成功しました。

つまり、資源・エネルギーを輸入して高付加価値の工業製品を製造し、それらを輸出した収益で食糧・資源を購入する、という体制を作りだし、完全な自給自足であれば7500万人程度の人口容量を約1億2800万人へ、ほぼ2倍にまで拡大したのです。

電子出版『人口減少“激活”ビジネス』発売中!

2016年8月19日金曜日

富国強兵体制で7300~7500万人へ

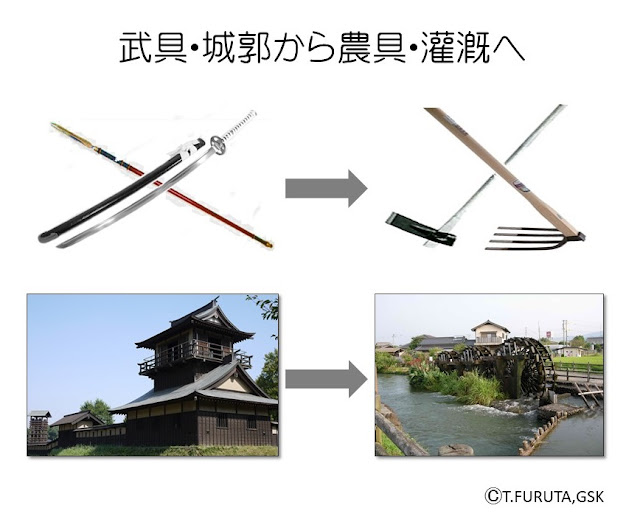

工業現波を作りだしたのは、工業技術、日本型資本主義、国際交流を基本とする「加工貿易文明」でした。

この波の前半では、3要素の前段階として、文明開化、殖産興業、脱亜入欧を支柱とする、いわゆる「富国強兵」国家がとりあえずは人口容量を増やしました。

この波の前半では、3要素の前段階として、文明開化、殖産興業、脱亜入欧を支柱とする、いわゆる「富国強兵」国家がとりあえずは人口容量を増やしました。

第1の文明開化とは、欧米の先端的な生活様式や科学技術を可能な限り導入しようとするもので、基礎科学、基盤技術、産業技術の3面でめざましい成果をあげました。

同時にこれらの技術を応用して農業生産も大きく変貌し、土地改良、肥料の増投と施用法、品種改良、農具の改良・普及などで、国内の食糧生産量を著しく拡大させました。

第2の殖産興業政策とは、西欧の市場経済システムを導入して、近代国家にふさわしい新たな産業を興そうとするもので、これまた短期間に産業革命をなしとげました。

1870年代に欧米の制度を導入して生み出された〝会社”という組織は、90年代の日清戦争前後に繊維・紡績工業を中心とする軽工業部門と、政府主導による鉄鋼業などの重工業部門に分かれて、それぞれ産業革命をなしとげます。

1900年代初頭の日露戦争の後、造船、金属、機械工業などへも波及し、10年前後に全産業での革命を達成しました。

第3の脱亜入欧とは、当時、後進地域であったアジアを脱し、先進地域であるヨーロッパの国々と肩を並べようとするもので、鎖国体制が終わった後の国際感覚を明確に示しています。

この3つに支えられた「富国強兵」国家は、明治、大正、昭和前期と順調に人口容量を伸ばし、7300~7500万人に達しましたが、1940年代に至って太平洋戦争の敗戦により一旦は停止に追い込まれました。

同時にこれらの技術を応用して農業生産も大きく変貌し、土地改良、肥料の増投と施用法、品種改良、農具の改良・普及などで、国内の食糧生産量を著しく拡大させました。

第2の殖産興業政策とは、西欧の市場経済システムを導入して、近代国家にふさわしい新たな産業を興そうとするもので、これまた短期間に産業革命をなしとげました。

1870年代に欧米の制度を導入して生み出された〝会社”という組織は、90年代の日清戦争前後に繊維・紡績工業を中心とする軽工業部門と、政府主導による鉄鋼業などの重工業部門に分かれて、それぞれ産業革命をなしとげます。

1900年代初頭の日露戦争の後、造船、金属、機械工業などへも波及し、10年前後に全産業での革命を達成しました。

第3の脱亜入欧とは、当時、後進地域であったアジアを脱し、先進地域であるヨーロッパの国々と肩を並べようとするもので、鎖国体制が終わった後の国際感覚を明確に示しています。

この3つに支えられた「富国強兵」国家は、明治、大正、昭和前期と順調に人口容量を伸ばし、7300~7500万人に達しましたが、1940年代に至って太平洋戦争の敗戦により一旦は停止に追い込まれました。

電子出版『人口減少“激活”ビジネス』発売中!

2016年8月10日水曜日

人口減少社会・日本の未来・・・工業現波の減少期に向かって

日本列島における人口減少社会の様相を、石器前波、石器後波、農業前波、農業後波の、それぞれの減少期について見てきましたが、5番めは私たちの直面している工業現波、その減少期です。

(詳細については拙著『人口波動で未来を読む』や『日本人はどこまで減るか』で詳説していますので、以下では要点を書くことにします。)

5番めの波は、西暦1800年前後から現代を経て21世紀の後半に至る人口波動です。

歴史学の区分では、江戸時代後期から明治・大正・昭和の3代を経て、平成から21世紀に至る約250年間に相当します。

この波動の開始当時、気候はなお寒冷化へ向かっていました。それにもかかわらず、人口容量が拡大し始めたのは、この時期に始まった初期的な工業化(プロト工業化)のおかげでした。

西日本の有力諸藩、いわゆる西南雄藩では、すでに17世紀中葉から西欧の科学技術を導入していましたが、18世紀に入るとそれらを積極的に応用して、都市や農村で手工業を拡大させました。

この動きは次第に瀬戸内海周辺や近畿地方へも波及し、さらには東国へも伝播しました。

それに伴って人口は徐々に拡大し、1830年前後には3263万人と農業後波のピークを超え、明治維新前後には3540万人へ達します。

維新後になると、初期的な工業化は本格的な工業化へと進み、間もなく「加工貿易文明」へと発展していきます。

この文明は、西欧から導入された近代的な工業技術を基礎に、日本型資本主義と国際交流体制を加えた、3つの要素からできあがっていました。

以下では、その形成過程と飽和過程を眺めてみましょう。

(詳細については拙著『人口波動で未来を読む』や『日本人はどこまで減るか』で詳説していますので、以下では要点を書くことにします。)

5番めの波は、西暦1800年前後から現代を経て21世紀の後半に至る人口波動です。

歴史学の区分では、江戸時代後期から明治・大正・昭和の3代を経て、平成から21世紀に至る約250年間に相当します。

この波動の開始当時、気候はなお寒冷化へ向かっていました。それにもかかわらず、人口容量が拡大し始めたのは、この時期に始まった初期的な工業化(プロト工業化)のおかげでした。

西日本の有力諸藩、いわゆる西南雄藩では、すでに17世紀中葉から西欧の科学技術を導入していましたが、18世紀に入るとそれらを積極的に応用して、都市や農村で手工業を拡大させました。

この動きは次第に瀬戸内海周辺や近畿地方へも波及し、さらには東国へも伝播しました。

それに伴って人口は徐々に拡大し、1830年前後には3263万人と農業後波のピークを超え、明治維新前後には3540万人へ達します。

維新後になると、初期的な工業化は本格的な工業化へと進み、間もなく「加工貿易文明」へと発展していきます。

この文明は、西欧から導入された近代的な工業技術を基礎に、日本型資本主義と国際交流体制を加えた、3つの要素からできあがっていました。

以下では、その形成過程と飽和過程を眺めてみましょう。

電子出版『人口減少“激活”ビジネス』発売中!

2016年7月30日土曜日

第4次情報化の時代③

江戸時代も中期(1730~1800年)は、集約農業文明が農産物増産や築城・土木技術が主導したハード拡大時代から、印刷や出版が中心のソフト深耕時代へと移行していった時代でした。

これによって、瓦版、貸本屋、地本、絵草紙屋などが広がり、社会的な関心は知識や情報へと大きく傾斜していきます。その成果を豊穣な事例によって振り返っておきましょう。

電子出版『人口減少“激活”ビジネス』発売中!

これによって、瓦版、貸本屋、地本、絵草紙屋などが広がり、社会的な関心は知識や情報へと大きく傾斜していきます。その成果を豊穣な事例によって振り返っておきましょう。

国学者でいえば、賀茂真淵が「万葉考」(明和5:1768年)を書き、本居宣長が「古事記伝・上巻」(安永7:1778年)や「玉くしげ」(天明7:1787年)を著しています。また文献学者の塙保己一が「群書類従」(天明2:1782年)を刊行しました。

蘭学系でも、博物学者の平賀源内が「物類品隲」(宝暦13:1763年)を、蘭方医の杉田玄白・前野良沢らが「解体新書」(安永3:1774年)を、そして仙台藩医の工藤平助が「赤蝦夷風説考」(天明3:1783年)を、経世論家の林子平が「三国通覧図説」(天明5:1785年)や「海国兵談」(天明6:1786年)などを刊行しています。

文芸分野では、柄井川柳が「俳諧柳多留」を明和2年(1765年)に創刊し、恋川春町が最初の黄表紙「金々先生栄花夢」(安永4:1775年)を出して大当たりをとりました。

また京都では上田秋成が「雨月物語」(安永5:1776年)を、与謝蕪村が「春風馬堤曲」(安永6:1777年)をそれぞれ刊行しました。

狂歌では大田南畝が御家人グループの中核となって「目出度尽し」の天明狂歌を流行させ、俳諧でも大名や富豪たちが後ろ楯となって、江戸風に洗練された「江戸座」を広げました。

蘭学系でも、博物学者の平賀源内が「物類品隲」(宝暦13:1763年)を、蘭方医の杉田玄白・前野良沢らが「解体新書」(安永3:1774年)を、そして仙台藩医の工藤平助が「赤蝦夷風説考」(天明3:1783年)を、経世論家の林子平が「三国通覧図説」(天明5:1785年)や「海国兵談」(天明6:1786年)などを刊行しています。

文芸分野では、柄井川柳が「俳諧柳多留」を明和2年(1765年)に創刊し、恋川春町が最初の黄表紙「金々先生栄花夢」(安永4:1775年)を出して大当たりをとりました。

また京都では上田秋成が「雨月物語」(安永5:1776年)を、与謝蕪村が「春風馬堤曲」(安永6:1777年)をそれぞれ刊行しました。

狂歌では大田南畝が御家人グループの中核となって「目出度尽し」の天明狂歌を流行させ、俳諧でも大名や富豪たちが後ろ楯となって、江戸風に洗練された「江戸座」を広げました。

この時代に定着した歌舞伎では、近松半二が「本朝二十四考」(明和3:1766年)、「近江源氏先陣館」(明和6:1769年)、「伊賀越道中双六」(天明3:1783年)を、奈河亀輔が「伽羅先代萩」(安永6:1777年)や「加賀美山廓写本」(安永9:1780年)を書いて、それぞれ上演されています。

絵画では、明和2年(1765年)、浮世絵師・鈴木春信が錦絵(多色刷り浮世絵)を創始し、大和絵系では伊藤若沖が「動植綵絵」(宝暦7~明和3:1757~1766年)や「雪中鴛鴦図」(宝暦9:1759年)を、円山応挙が「雪松図」(明和2:1765年)をそれぞれ完成させています。

絵画では、明和2年(1765年)、浮世絵師・鈴木春信が錦絵(多色刷り浮世絵)を創始し、大和絵系では伊藤若沖が「動植綵絵」(宝暦7~明和3:1757~1766年)や「雪中鴛鴦図」(宝暦9:1759年)を、円山応挙が「雪松図」(明和2:1765年)をそれぞれ完成させています。

若沖の「動植綵絵」は、鳥、鳳凰、草花、魚介類などを、多様な色彩と異形な形態で織り成す、華麗な作品群です。綿密な写生に基づきながらも、幻想的な雰囲気を漂わせており、モノが溢れる中で心がコトに執着していくという、宝暦・明和期の気分を見事に象徴しています。

これらの社会・文化的状況は、寛政の改革によって中断されますが、その後の文化・文政時代に華々しく復活し、やがて次の工業現波を受け入れる基盤を醸成していきます。

情報の蓄積が新たな文明を醸成する。・・・これこそ第4次情報化時代の歴史的な意味だった、といえるでしょう。

これらの社会・文化的状況は、寛政の改革によって中断されますが、その後の文化・文政時代に華々しく復活し、やがて次の工業現波を受け入れる基盤を醸成していきます。

情報の蓄積が新たな文明を醸成する。・・・これこそ第4次情報化時代の歴史的な意味だった、といえるでしょう。

電子出版『人口減少“激活”ビジネス』発売中!

2016年7月24日日曜日

第4次情報化の時代②

農業後波が停滞した江戸中期の社会(1730~1800年)は、第4次情報化ともよびうる社会でした。

当時の文明の中核は、水田稲作を中心とする集約農業文明でしたが、その基本は次の2つに要約できます。

①農業文明が基盤・・・地上に降り注ぐ太陽エネルギーを、農耕や牧畜によって意図的に動植物の体内に蓄積させたうえ、人間生活を維持するエネルギーへと変換する文明

②農業文明の集約化・・・粗放的な農業文明を、品種・農具の改良などによる農業技術の向上と土木・灌漑技術による農耕地の拡大によって、より高度化した文明

この2つを中核とする集約農業文明は、日本列島の人口容量を1730年前後に約3250万人まで伸ばしましたが、そのあたりが限界であったようで、以後の人口は停滞・減少していきます。

つまり、集約農業文明はハード面では限界に達したということです。しかし、ここで発展がとまったというわけではなく、以後はソフト面でなおも発展を続けます。

その中核が製紙技術と木版印刷でした。

製紙技術でいえば、農耕技術の総合的な進展と並行して、和紙技術が急速に発展しました。すでに戦国時代、群雄割拠した戦国大名衆はそれぞれの文通手段を確保するため、和紙の生産を奨励していました。

江戸時代に入って世の中が安定してくると、文通・読み書き需要の拡大に伴って、従来からのガンピ(雁皮)に加えてミツマタ(三椏)などの新原料による製紙が普及し始め、生産量も急増しました。

もう一方の印刷技術も、社会が安定した寛永期(1624~1645)のころから、築城や寺院建築などで培われた、高度な木材加工技術を応用して、わが国独自の木版印刷が進展してきます。

この技術を用いて摺物(すりもの)が広がり始めると、江戸・大坂・京都の三都を中心に書物問屋、地本問屋、貸本屋が急増しました。

それぞれの店頭では、武家や僧侶など知的階層向けに、仏教、歴史、伝記、暦、医学書、漢籍、教養書、医術書などの専門的な書物も拡大しました。

また庶民向けには、草双紙、人情本、細見(案内書)、狂歌絵本、洒落本、音曲正本、歌舞伎絵本など、文字本はもとより、挿絵入りの摺物も広がりました。

このような印刷文化を可能にしたのは、表現上の制約の少ない、江戸型の木版印刷技術でした。明和期(1764~1771)になると、多色刷りによる東錦絵(浮世絵版画)へと進展し、それと並行するように、多色刷りの書物も急増しました。

以上のように、集約農業文明は人口容量の限界に突き当たると、農産物増産や築城・土木技術が主導したハード拡大時代から、一転して印刷や出版が中心のソフト深耕時代へと移行していったのです。

これこそ第4次情報化の真相といえるでしょう。

当時の文明の中核は、水田稲作を中心とする集約農業文明でしたが、その基本は次の2つに要約できます。

①農業文明が基盤・・・地上に降り注ぐ太陽エネルギーを、農耕や牧畜によって意図的に動植物の体内に蓄積させたうえ、人間生活を維持するエネルギーへと変換する文明

②農業文明の集約化・・・粗放的な農業文明を、品種・農具の改良などによる農業技術の向上と土木・灌漑技術による農耕地の拡大によって、より高度化した文明

この2つを中核とする集約農業文明は、日本列島の人口容量を1730年前後に約3250万人まで伸ばしましたが、そのあたりが限界であったようで、以後の人口は停滞・減少していきます。

つまり、集約農業文明はハード面では限界に達したということです。しかし、ここで発展がとまったというわけではなく、以後はソフト面でなおも発展を続けます。

その中核が製紙技術と木版印刷でした。

製紙技術でいえば、農耕技術の総合的な進展と並行して、和紙技術が急速に発展しました。すでに戦国時代、群雄割拠した戦国大名衆はそれぞれの文通手段を確保するため、和紙の生産を奨励していました。

江戸時代に入って世の中が安定してくると、文通・読み書き需要の拡大に伴って、従来からのガンピ(雁皮)に加えてミツマタ(三椏)などの新原料による製紙が普及し始め、生産量も急増しました。

もう一方の印刷技術も、社会が安定した寛永期(1624~1645)のころから、築城や寺院建築などで培われた、高度な木材加工技術を応用して、わが国独自の木版印刷が進展してきます。

この技術を用いて摺物(すりもの)が広がり始めると、江戸・大坂・京都の三都を中心に書物問屋、地本問屋、貸本屋が急増しました。

それぞれの店頭では、武家や僧侶など知的階層向けに、仏教、歴史、伝記、暦、医学書、漢籍、教養書、医術書などの専門的な書物も拡大しました。

また庶民向けには、草双紙、人情本、細見(案内書)、狂歌絵本、洒落本、音曲正本、歌舞伎絵本など、文字本はもとより、挿絵入りの摺物も広がりました。

このような印刷文化を可能にしたのは、表現上の制約の少ない、江戸型の木版印刷技術でした。明和期(1764~1771)になると、多色刷りによる東錦絵(浮世絵版画)へと進展し、それと並行するように、多色刷りの書物も急増しました。

以上のように、集約農業文明は人口容量の限界に突き当たると、農産物増産や築城・土木技術が主導したハード拡大時代から、一転して印刷や出版が中心のソフト深耕時代へと移行していったのです。

これこそ第4次情報化の真相といえるでしょう。

電子出版『人口減少“激活”ビジネス』発売中!

2016年7月13日水曜日

第4次情報化の時代①

農業後波が停滞した江戸中期の社会(1730~1800年)は、第4次情報化ともよびうる社会でした。

当時の社会を支える技術の中核が、物質的拡大よりも情報的充実の方へ向かっていったからです。

先に述べたように、農業後波の人口容量を作りだしたのは、集約農業技術でした。

その内容については、別のブログ(平成享保のゆくえ・集約農業技術)で詳しく述べていますので、ここでは要点だけを整理しておきましょう。

①農業技術の向上・・・水田や畠の二毛作化、肥料の多様化と拡大、稲の品種多様化、牛馬耕作の開始、鳥獣駆除の進展、農具の改良など。

②農耕地の拡大・・・新田の開墾・拡大、水利・堤防技術の向上など。

この2つの技術は、鎌倉・室町時代に育まれましたが、戦国時代に入ると、領主間の競争的な関係の中で急速に発展していきます。

常に勢力拡大をめざす戦国領主は、自分の領地内で食糧生産を最大化するため、武具作りで発展した製鉄技術を農機具へ、あるいは砦や城造りで発達した土木・建築技術を水利・開墾へと、競い合うように応用していきます。

こうして進展した集約農業技術は、江戸幕府の成立による社会的安定化で、日本列島の隅々にまで浸透し、それに伴って人口容量を3倍へと拡大させました。

しかし、17世紀末から18世紀初めになると、この技術もまた物理的限界に達したため、人口容量を伸ばすことが次第に困難になってきました。

その結果、18世紀の技術開発は、物理的拡大よりも情報的充実へ向かっていきます。

こうした意味で、江戸中期とは、石器前波の情具(第1次情報化)、石器後波の情具(第2次情報化)、農業前波の製紙技術(第3次情報化)に続く、第4次情報化の時代であったといえるでしょう。

電子出版『人口減少“激活”ビジネス』発売中!

電子出版『人口減少“激活”ビジネス』発売中!

当時の社会を支える技術の中核が、物質的拡大よりも情報的充実の方へ向かっていったからです。

先に述べたように、農業後波の人口容量を作りだしたのは、集約農業技術でした。

その内容については、別のブログ(平成享保のゆくえ・集約農業技術)で詳しく述べていますので、ここでは要点だけを整理しておきましょう。

①農業技術の向上・・・水田や畠の二毛作化、肥料の多様化と拡大、稲の品種多様化、牛馬耕作の開始、鳥獣駆除の進展、農具の改良など。

②農耕地の拡大・・・新田の開墾・拡大、水利・堤防技術の向上など。

この2つの技術は、鎌倉・室町時代に育まれましたが、戦国時代に入ると、領主間の競争的な関係の中で急速に発展していきます。

常に勢力拡大をめざす戦国領主は、自分の領地内で食糧生産を最大化するため、武具作りで発展した製鉄技術を農機具へ、あるいは砦や城造りで発達した土木・建築技術を水利・開墾へと、競い合うように応用していきます。

こうして進展した集約農業技術は、江戸幕府の成立による社会的安定化で、日本列島の隅々にまで浸透し、それに伴って人口容量を3倍へと拡大させました。

しかし、17世紀末から18世紀初めになると、この技術もまた物理的限界に達したため、人口容量を伸ばすことが次第に困難になってきました。

その結果、18世紀の技術開発は、物理的拡大よりも情報的充実へ向かっていきます。

こうした意味で、江戸中期とは、石器前波の情具(第1次情報化)、石器後波の情具(第2次情報化)、農業前波の製紙技術(第3次情報化)に続く、第4次情報化の時代であったといえるでしょう。

電子出版『人口減少“激活”ビジネス』発売中!

電子出版『人口減少“激活”ビジネス』発売中!2016年6月28日火曜日

飽和・濃縮文化が生まれた!

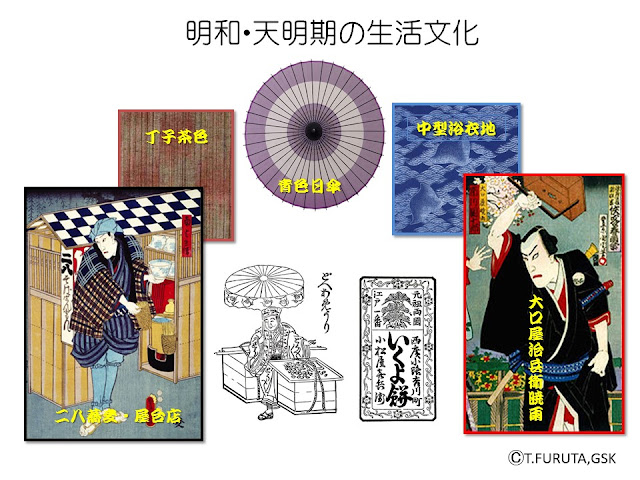

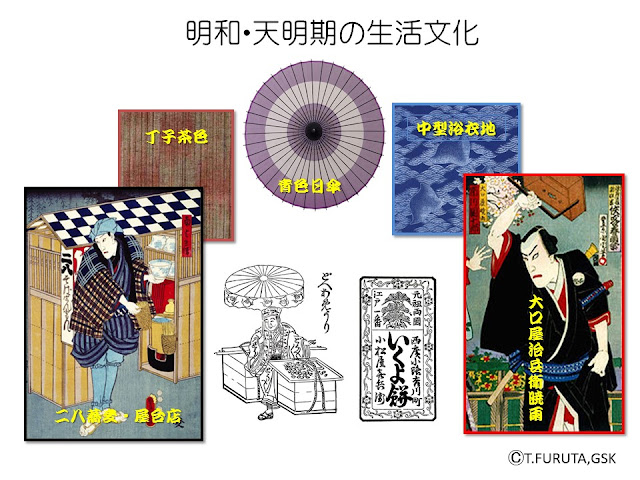

飽和・濃縮社会の特徴を最も表わしているのは、宝暦~天明時代に生まれた江戸文化です。

この点については、別のブログ「平成享保のゆくえ」で詳述していますので、ここでは要点だけを再掲しておきましょう。

約40年間続いた宝暦~天明時代のうち、とりわけ田沼意次が政権を握った、明和~天明期(1764~88)の20数年間は、人口増加から減少への移行期であった、それ以前の不機嫌なムードをようやく脱して、庶民が豊かな暮らしを楽しみ、文化や芸術が充実する時代となっていきます。

その意味では、縮みながらも濃くなる「飽和・濃縮社会」の典型といえるでしょう。

明和~天明期には、商品経済の拡大で庶民の暮らしも大きく変わり、新たな消費や文化が生まれましたが、こうした動きに田沼政権はあえて統制を行なわず、むしろ自由放任政策をとりましたから、芝居、遊興、風俗から学問、文芸、美術まで、まことに多彩な社会現象が展開されています。

江戸の町には、従来の上方文化に代わって、新しい江戸文化が興隆しました。

この点については、別のブログ「平成享保のゆくえ」で詳述していますので、ここでは要点だけを再掲しておきましょう。

約40年間続いた宝暦~天明時代のうち、とりわけ田沼意次が政権を握った、明和~天明期(1764~88)の20数年間は、人口増加から減少への移行期であった、それ以前の不機嫌なムードをようやく脱して、庶民が豊かな暮らしを楽しみ、文化や芸術が充実する時代となっていきます。

その意味では、縮みながらも濃くなる「飽和・濃縮社会」の典型といえるでしょう。

明和~天明期には、商品経済の拡大で庶民の暮らしも大きく変わり、新たな消費や文化が生まれましたが、こうした動きに田沼政権はあえて統制を行なわず、むしろ自由放任政策をとりましたから、芝居、遊興、風俗から学問、文芸、美術まで、まことに多彩な社会現象が展開されています。

江戸の町には、従来の上方文化に代わって、新しい江戸文化が興隆しました。

その先頭に立ったのが、「十八大通」、つまり倉米を担保にして金融業を営む「札差」を中心になり上った18人の大通人です。

遊里や芝居小屋のパトロンになって、髪形、言葉使い、所作などでも「蔵前風」とよばれる、独自の様式を創り上げ、「江戸っ子」「通」「いき」という言葉を広めました。

大通の1人、大口屋治兵衛暁雨は、江戸っ子の象徴「花川戸助六」に自らを擬して、吉原で豪放な大尽ぶりをみせつけ、2代目市川団十郎の支援者となって、舞台上の助六に自らの衣装や所作をまねさせました。

黒羽二重の無地の小袖に紅絹裏、浅葱の襦袢、綾織の帯、鮫鞘の刀に桐の下駄という、まことに〝いき〟なものでしたが、これはそのまま現代の歌舞伎に引き継がれています。

こうした風潮に乗って、新たな風俗や衣装が生まれました。衣類・装飾品では、女性向けの青紙で張った日傘、丁子茶色、花簪し、木綿浴衣の藍がえし、富三染中形の浴衣、鯨帯、女芸者の振袖など、男性向けの夏合羽、表無地裏模様、細身脇差、丈短の蝙蝠羽織、大坂人形遣い風の長丈羽織などが流行しました。

食べ物では、土平飴、阿多福餅、大福餅、大仏餅、浅草餅、いくよ餅、軽焼、蕎麦切、船切、酒中花、しっぽく、生簀鯉、麩、あは雪なら茶、煎餅、塩瀬饅頭、色紙豆腐、芝三官飴などに人気が集まりました。

外食・料理屋も増加し、寄り合い茶屋では浅草の並木富士屋、深川の西之宮、洲崎の望汰欄など、料理茶屋では葛西太郎、大黒屋、武蔵屋、枡屋など、麹町獣屋、屋台見世としてすし、二八蕎麦、おでん、燗酒、てんぷら、鰻の蒲焼を扱う店が出現しました。

流行り歌では、江戸節、河東節、長唄新内節などが、さらに新たな遊びとして、伊勢お蔭参り、投扇、投壷、二挺鼓なども流行しました。

つまり、当時の町人文化は、表面的な華麗さを「野暮」とみなし、裏側の抑えられた趣向を「粋」「通」「いき」として尊ぶ、成熟した美意識に裏付けられたものでした。

この成熟した美意識がさらに優れた絹織物、陶磁器、漆器、細工物、印籠・根付などの消費文化を生み出していきます。

新たな消費文化の拡大は当然、江戸経済にも好況をもたらしました。その成果を積極的に活用して、赤字に悩んでいた幕府財政を10数年にわたって黒字に変えていったのが、卓抜した指導者、田沼意次だったのです。

遊里や芝居小屋のパトロンになって、髪形、言葉使い、所作などでも「蔵前風」とよばれる、独自の様式を創り上げ、「江戸っ子」「通」「いき」という言葉を広めました。

大通の1人、大口屋治兵衛暁雨は、江戸っ子の象徴「花川戸助六」に自らを擬して、吉原で豪放な大尽ぶりをみせつけ、2代目市川団十郎の支援者となって、舞台上の助六に自らの衣装や所作をまねさせました。

黒羽二重の無地の小袖に紅絹裏、浅葱の襦袢、綾織の帯、鮫鞘の刀に桐の下駄という、まことに〝いき〟なものでしたが、これはそのまま現代の歌舞伎に引き継がれています。

こうした風潮に乗って、新たな風俗や衣装が生まれました。衣類・装飾品では、女性向けの青紙で張った日傘、丁子茶色、花簪し、木綿浴衣の藍がえし、富三染中形の浴衣、鯨帯、女芸者の振袖など、男性向けの夏合羽、表無地裏模様、細身脇差、丈短の蝙蝠羽織、大坂人形遣い風の長丈羽織などが流行しました。

食べ物では、土平飴、阿多福餅、大福餅、大仏餅、浅草餅、いくよ餅、軽焼、蕎麦切、船切、酒中花、しっぽく、生簀鯉、麩、あは雪なら茶、煎餅、塩瀬饅頭、色紙豆腐、芝三官飴などに人気が集まりました。

外食・料理屋も増加し、寄り合い茶屋では浅草の並木富士屋、深川の西之宮、洲崎の望汰欄など、料理茶屋では葛西太郎、大黒屋、武蔵屋、枡屋など、麹町獣屋、屋台見世としてすし、二八蕎麦、おでん、燗酒、てんぷら、鰻の蒲焼を扱う店が出現しました。

流行り歌では、江戸節、河東節、長唄新内節などが、さらに新たな遊びとして、伊勢お蔭参り、投扇、投壷、二挺鼓なども流行しました。

つまり、当時の町人文化は、表面的な華麗さを「野暮」とみなし、裏側の抑えられた趣向を「粋」「通」「いき」として尊ぶ、成熟した美意識に裏付けられたものでした。

この成熟した美意識がさらに優れた絹織物、陶磁器、漆器、細工物、印籠・根付などの消費文化を生み出していきます。

新たな消費文化の拡大は当然、江戸経済にも好況をもたらしました。その成果を積極的に活用して、赤字に悩んでいた幕府財政を10数年にわたって黒字に変えていったのが、卓抜した指導者、田沼意次だったのです。

電子出版『人口減少“激活”ビジネス』発売中!

2016年6月21日火曜日

飽和・濃縮の時代へ!

以上のような江戸中期の社会にも、下降期に特有の現象がいくつか発生してきます。

経済、文化、技術の3面から眺めてみましょう。

①経済政策では、規制の強化と緩和が繰り返されています。

この期間は、八代将軍吉宗の「享保の改革」による規制強化(約40年)、側用人大岡忠光による改革調整(15年)、田沼意次による規制緩和(約14年)、松平定信による「寛政の改革」による規制強化(約6年)、11代将軍家斎による化政期の規制緩和(約40年)と、規制の強化と緩和が短期間に繰り返された時代でした。

経済の基盤である米作が限界化したため、基本的には奢侈や浪費を抑えて、一定の制約下に適応していかざるをえませんでした。

だが、そればかりでは、庶民大衆の支持が得られなかったため、時々タガを緩めることも必要でした。

その結果、経済政策では、デフレ政策とインフレ政策が交互に実施されています。

②文化面では、江戸型の文化が新たに生まれています。

享保の改革の締め付けが緩むにつれて、宝暦・明和・安永・天明期(1751~1789年)には、いわゆる「宝暦・天明文化」が興隆しています。

この文化は、元禄文化までの上方主導文化に代わって、江戸という大都市が、主に遊里と芝居小屋で独自に生み出した、「通」「粋」「いき」といった美意識を重んじる、新しい都市文化でした。

つまり、江戸中期とは、物質的な成長や経済的な拡大が滞り人口が停滞したが故に、かえって芸術や文化が深まった時代でもあったのです。

③技術面では、新たな産業技術の芽が育まれています。

享保以降、医療や生産に役立つ実用の学問を求めて、いわゆる徳川吉宗の解放策によって蘭学が興隆し、医学、物理学、化学から天文学や地理学、あるいは和算学や物産学などにまで広く普及していきます。

代表的な出版でいえば、例えば野呂元丈訳『阿蘭陀本草和解』(1742年)、前野良沢訳『解体新書』(1774年)、大槻玄沢『蘭学階梯』(1788年)などです。

こうした西欧的知識の導入で、幾つかの藩では、手工業(マニュファクチャー)の生産技術を急速に発達させ、財政基盤の回復に努めた結果、明治維新への足がかりをつかんでいきます。

以上のように、農業後波の下降期(1730~1800年)には、政治・経済的には閉塞した社会の下で規制の強化と緩和が繰り返されていきましたが、その間に文化の成熟とそれに基づく新技術の蓄積が進んでいます。

いいかえれば、それまでの「成長・拡大」とは正反対の「飽和・濃縮」ムードが高まった時代といえるでしょう。

電子出版『人口減少“激活”ビジネス』発売中!

電子出版『人口減少“激活”ビジネス』発売中!

経済、文化、技術の3面から眺めてみましょう。

①経済政策では、規制の強化と緩和が繰り返されています。

この期間は、八代将軍吉宗の「享保の改革」による規制強化(約40年)、側用人大岡忠光による改革調整(15年)、田沼意次による規制緩和(約14年)、松平定信による「寛政の改革」による規制強化(約6年)、11代将軍家斎による化政期の規制緩和(約40年)と、規制の強化と緩和が短期間に繰り返された時代でした。

経済の基盤である米作が限界化したため、基本的には奢侈や浪費を抑えて、一定の制約下に適応していかざるをえませんでした。

だが、そればかりでは、庶民大衆の支持が得られなかったため、時々タガを緩めることも必要でした。

その結果、経済政策では、デフレ政策とインフレ政策が交互に実施されています。

②文化面では、江戸型の文化が新たに生まれています。

享保の改革の締め付けが緩むにつれて、宝暦・明和・安永・天明期(1751~1789年)には、いわゆる「宝暦・天明文化」が興隆しています。

この文化は、元禄文化までの上方主導文化に代わって、江戸という大都市が、主に遊里と芝居小屋で独自に生み出した、「通」「粋」「いき」といった美意識を重んじる、新しい都市文化でした。

つまり、江戸中期とは、物質的な成長や経済的な拡大が滞り人口が停滞したが故に、かえって芸術や文化が深まった時代でもあったのです。

③技術面では、新たな産業技術の芽が育まれています。

享保以降、医療や生産に役立つ実用の学問を求めて、いわゆる徳川吉宗の解放策によって蘭学が興隆し、医学、物理学、化学から天文学や地理学、あるいは和算学や物産学などにまで広く普及していきます。

代表的な出版でいえば、例えば野呂元丈訳『阿蘭陀本草和解』(1742年)、前野良沢訳『解体新書』(1774年)、大槻玄沢『蘭学階梯』(1788年)などです。

こうした西欧的知識の導入で、幾つかの藩では、手工業(マニュファクチャー)の生産技術を急速に発達させ、財政基盤の回復に努めた結果、明治維新への足がかりをつかんでいきます。

以上のように、農業後波の下降期(1730~1800年)には、政治・経済的には閉塞した社会の下で規制の強化と緩和が繰り返されていきましたが、その間に文化の成熟とそれに基づく新技術の蓄積が進んでいます。

いいかえれば、それまでの「成長・拡大」とは正反対の「飽和・濃縮」ムードが高まった時代といえるでしょう。

電子出版『人口減少“激活”ビジネス』発売中!

電子出版『人口減少“激活”ビジネス』発売中!2016年6月11日土曜日

緊縮と弛緩が繰り返された!

農業後波の飽和・停滞期は1730~1800年、いわゆる江戸中期です。

この時代の社会状況を、人口、政治、経済の3面から描いてみると、下図のようになります。

農業後波が飽和に近づいた1716年(享保元年)ころ、八代将軍に就任した徳川吉宗は「享保の改革」(1717~45)を実施して、綱紀粛正、倹約・消費抑制、行・財政改革などを断行し、元禄バブルの崩壊で混乱に陥っていた社会を、安定成長路線へ切り換えていきます。

この改革は、一旦は成功するかにみえましたが、享保の飢饉やそれに起因する江戸打毀しの発生などで、再び社会不安が高まり、同時に幕府財政も悪化して、人口も減少に転じていきます。

さすがの吉宗も1743年(寛保3年)に有毛検見取法を施行して課税の強化に転じ、また元文金銀という悪貨を新鋳してインフレ政策へと転換して、米価の安定化をめざしました。この政策転換は成功し、その後幕府の歳入は徐々に増加していきます。

吉宗の譲位後、将軍が家重から家治に変わると、1767年(明和4年)に政治の実権を握った御側衆の田沼意次は、一転して規制緩和を押し進めていきます。

財政の立て直し策では、折から拡大しつつあった商品・流通市場の力を利用しようと、豪農や商人の再編成、貿易・鎖国体制の見直しなど「重商主義」的な政策を断行して、大きな成果を上げました。景気は上昇し、スモールバブルの様相まで呈し、人口もなんとか持ち直しました。

ところが、運悪く気候の悪化で天明の大飢饉が発生し、庶民の生活基盤を脆弱化させたため、1786年(天明6年)に将軍家治が没すると、やむなく失脚していきました。

続いて1787年(天明7)年、老中首座に着いた、吉宗の孫の松平定信は、翌年から「寛政の改革」(1788~93)を主導し、再び規制強化へと向かいます。

具体的には、米穀や貨幣相場への介入、旧里帰農奨励令、物価引下げ令、石川島人足寄場の設置、七分積金令などですが、これに加えて、朱子学以外の儒学を禁ずる「寛政異学の禁」や、蝦夷地の地勢調査といった海防対策にも努力しました。

彼の強権的な改革で、社会的な混乱はひとまず落ち着きを取り戻し、深刻な財政危機も一応は回避できました。

だが、倹約令を中心とする極端な抑制策で幕府の歳入は増えたものの、世間の景気は消沈し、人口も減少しました。

この時代の社会状況を、人口、政治、経済の3面から描いてみると、下図のようになります。

農業後波が飽和に近づいた1716年(享保元年)ころ、八代将軍に就任した徳川吉宗は「享保の改革」(1717~45)を実施して、綱紀粛正、倹約・消費抑制、行・財政改革などを断行し、元禄バブルの崩壊で混乱に陥っていた社会を、安定成長路線へ切り換えていきます。

この改革は、一旦は成功するかにみえましたが、享保の飢饉やそれに起因する江戸打毀しの発生などで、再び社会不安が高まり、同時に幕府財政も悪化して、人口も減少に転じていきます。

さすがの吉宗も1743年(寛保3年)に有毛検見取法を施行して課税の強化に転じ、また元文金銀という悪貨を新鋳してインフレ政策へと転換して、米価の安定化をめざしました。この政策転換は成功し、その後幕府の歳入は徐々に増加していきます。

吉宗の譲位後、将軍が家重から家治に変わると、1767年(明和4年)に政治の実権を握った御側衆の田沼意次は、一転して規制緩和を押し進めていきます。

財政の立て直し策では、折から拡大しつつあった商品・流通市場の力を利用しようと、豪農や商人の再編成、貿易・鎖国体制の見直しなど「重商主義」的な政策を断行して、大きな成果を上げました。景気は上昇し、スモールバブルの様相まで呈し、人口もなんとか持ち直しました。

ところが、運悪く気候の悪化で天明の大飢饉が発生し、庶民の生活基盤を脆弱化させたため、1786年(天明6年)に将軍家治が没すると、やむなく失脚していきました。

続いて1787年(天明7)年、老中首座に着いた、吉宗の孫の松平定信は、翌年から「寛政の改革」(1788~93)を主導し、再び規制強化へと向かいます。

具体的には、米穀や貨幣相場への介入、旧里帰農奨励令、物価引下げ令、石川島人足寄場の設置、七分積金令などですが、これに加えて、朱子学以外の儒学を禁ずる「寛政異学の禁」や、蝦夷地の地勢調査といった海防対策にも努力しました。

彼の強権的な改革で、社会的な混乱はひとまず落ち着きを取り戻し、深刻な財政危機も一応は回避できました。

だが、倹約令を中心とする極端な抑制策で幕府の歳入は増えたものの、世間の景気は消沈し、人口も減少しました。

そのうえ、隠密を駆使した陰湿な教戒政治が、庶民層はもとより武士階級からも不評をかったため、1793年(寛政5年)年、定信は将軍補佐役ならびに老中を解任されました。

代わって幕政の実権を握った11代将軍、徳川家斉は、文化・文政期から天保初期までの約40年間、規制緩和や放漫財政によって、いわゆる「化政時代」を作り出してゆきます。

この時代には、華美・驕奢な大奥生活に象徴されるように、爛熟・頽廃の世相は極みに達し、それに伴って町民層の消費も拡大し、人口も増加に転じていきます。

このように人口が停滞・減少した、18世紀の江戸社会は、政治や経済が小刻みに揺れた時代でした。

代わって幕政の実権を握った11代将軍、徳川家斉は、文化・文政期から天保初期までの約40年間、規制緩和や放漫財政によって、いわゆる「化政時代」を作り出してゆきます。

この時代には、華美・驕奢な大奥生活に象徴されるように、爛熟・頽廃の世相は極みに達し、それに伴って町民層の消費も拡大し、人口も増加に転じていきます。

このように人口が停滞・減少した、18世紀の江戸社会は、政治や経済が小刻みに揺れた時代でした。

電子出版『人口減少“激活”ビジネス』発売中!

2016年5月31日火曜日

4番めの壁とは何か?

農業後波の停滞・減少要因として、3つの原因が考えられます。

第1は農業生産の飽和化です。

速水融の推計(「概説一七―一八世紀」『日本経済史1 経済社会の成立』所収)によれば、実収石高は1700年の3063万石から1730年の3274万石へ211万石増えたものの、17世紀の年間伸び率0.32~0.56%に比べると、0.22%へ低下しています。

耕地面積も1700年の2841千町から1730年の2971一千町へ130千町増加したものの、17世紀の年間伸び率0.26~0.38%に比べると0.15%へほぼ半減しました。

つまり、耕地の拡大と労働集約的・土地節約的進歩で急速に発展してきた集約農業は「17世紀末から18世紀初めのころになると、天井に到達するようになっていた」のです。

第2は気象の悪化です。

18世紀後半は著しい寒冷期となり、大飢饉が連続して発生しました。

1755年の宝暦の飢饉、74年の安永の飢饉、82~87年の天明の飢饉などは、いずれも夏季の気温低下が引き起こした冷害でした。

当時の集約農業技術は、粗放農業技術に比べてかなり高度化しており、通常の気候不順には十分に耐えられる水準にありました。

だが、もともと亜熱帯性の植物である稲を東北地方にまで普及させていましたから、気候が良好な時はともかく、大規模な気候不順が発生すると、その被害は甚大なものになったのです。

第1は農業生産の飽和化です。

速水融の推計(「概説一七―一八世紀」『日本経済史1 経済社会の成立』所収)によれば、実収石高は1700年の3063万石から1730年の3274万石へ211万石増えたものの、17世紀の年間伸び率0.32~0.56%に比べると、0.22%へ低下しています。

耕地面積も1700年の2841千町から1730年の2971一千町へ130千町増加したものの、17世紀の年間伸び率0.26~0.38%に比べると0.15%へほぼ半減しました。

つまり、耕地の拡大と労働集約的・土地節約的進歩で急速に発展してきた集約農業は「17世紀末から18世紀初めのころになると、天井に到達するようになっていた」のです。

第2は気象の悪化です。

18世紀後半は著しい寒冷期となり、大飢饉が連続して発生しました。

1755年の宝暦の飢饉、74年の安永の飢饉、82~87年の天明の飢饉などは、いずれも夏季の気温低下が引き起こした冷害でした。

当時の集約農業技術は、粗放農業技術に比べてかなり高度化しており、通常の気候不順には十分に耐えられる水準にありました。

だが、もともと亜熱帯性の植物である稲を東北地方にまで普及させていましたから、気候が良好な時はともかく、大規模な気候不順が発生すると、その被害は甚大なものになったのです。

第3は貨幣経済化の急進と限界です。

17世紀末から18世紀初頭にかけて、貨幣経済が全国に浸透すると、それまで自給経済に閉じ込められていた農村部でも、各地の特産物を中心に商品生産が開始され、富裕な農民層が出現してきます。

だが、こうした農村の商業生産化は、年貢収入の停滞や減少、物価の上昇を引き起こして、領主層の財政を悪化させたり、零細農民の一揆を招きました。

一方、都市部、とりわけ江戸では商業経済の急拡大で物価が高騰し、町人の打毀しが起こったため、徳川幕府は強力な物価統制に踏み切り、1724(享保9)年の物価引下げ令、18~24年の株仲間結成の公認など、新たな商業統制に追い込まれていきます。

貨幣経済の波は幕府財政にも波及し、収支を急速に悪化させました。貨幣による出費が年々増える一方で、財源が減少したからです。

18世紀には鉱山からの金銀の採掘量が湧水対応や通気技術の停滞で次第に低下し、19世紀半ばには銅の採掘量も最盛期の3分の1まで落ちました。

また幕府の年貢率も17世紀の六公四民~五公五民から、18世紀には四公六民まで低下しました。その結果、幕府財政は慢性的な赤字に陥りました。

以上のように、貨幣経済は米を基準とする石高経済を越えて、新たな経済構造を作り出しはしましたが、他方では農村の疲弊、階級格差の拡大、飢饉被害の増幅、一揆や打毀しの頻発などを引き起こしたのです。

これら3つの原因が重なって、当時の人口は1730年代から減少し始め、1790年前後には3000万人を割るところまで落ちていきます。

これこそ4番目の人口波動、つまり農業後波の飽和化という、4番めの壁だったのです。

だが、こうした農村の商業生産化は、年貢収入の停滞や減少、物価の上昇を引き起こして、領主層の財政を悪化させたり、零細農民の一揆を招きました。

一方、都市部、とりわけ江戸では商業経済の急拡大で物価が高騰し、町人の打毀しが起こったため、徳川幕府は強力な物価統制に踏み切り、1724(享保9)年の物価引下げ令、18~24年の株仲間結成の公認など、新たな商業統制に追い込まれていきます。

貨幣経済の波は幕府財政にも波及し、収支を急速に悪化させました。貨幣による出費が年々増える一方で、財源が減少したからです。

18世紀には鉱山からの金銀の採掘量が湧水対応や通気技術の停滞で次第に低下し、19世紀半ばには銅の採掘量も最盛期の3分の1まで落ちました。

また幕府の年貢率も17世紀の六公四民~五公五民から、18世紀には四公六民まで低下しました。その結果、幕府財政は慢性的な赤字に陥りました。

以上のように、貨幣経済は米を基準とする石高経済を越えて、新たな経済構造を作り出しはしましたが、他方では農村の疲弊、階級格差の拡大、飢饉被害の増幅、一揆や打毀しの頻発などを引き起こしたのです。

これら3つの原因が重なって、当時の人口は1730年代から減少し始め、1790年前後には3000万人を割るところまで落ちていきます。

これこそ4番目の人口波動、つまり農業後波の飽和化という、4番めの壁だったのです。

電子出版『人口減少“激活”ビジネス』発売中!

登録:

投稿 (Atom)